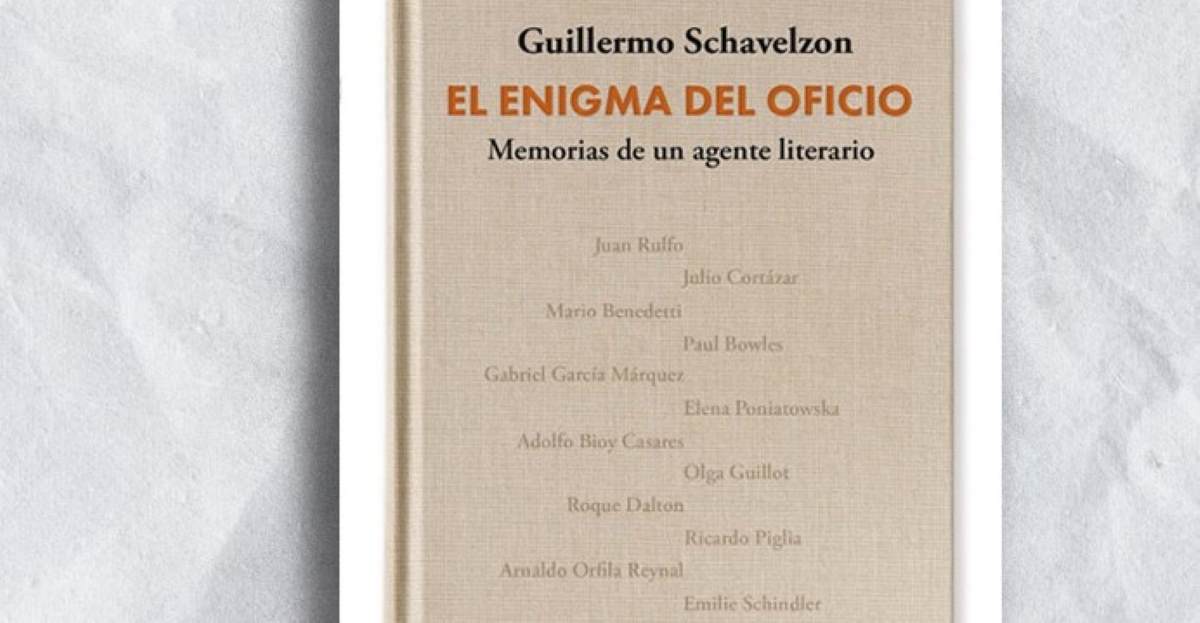

Especial "El enigma del oficio. Memorias de un agente literario", de Guillermo Schavelzon

No todo fueron éxitos, Watson

«No todo fueron éxitos, Watson —dijo Holmes—,

pero entre ellos hay algunos asuntillos muy curiosos.

Sí —dije— he acabado viviendo de mis habilidades».

Holmes a Watson, en Seis enigmas para Sherlock Holmes

Este no es el libro de un escritor, sino el de un testigo. Es

la crónica, subjetiva y personal, de ciertas experiencias públicas y privadas que me acercaron a algunos escri tores y a otros protagonistas del mundo del libro, mi mundo desde que tenía diecinueve años hasta hoy, más de cincuenta años después.

Aunque cada capítulo tiene un protagonista, no son retra tos, mucho menos biografías, sino miradas: mi mirada personal a unas vidas y unos momentos que he querido contar. He tra tado de evitar en todo lo posible la información general sobre cada uno, no porque no fuera importante, sino porque está al alcance de cualquiera con solo un clic. Al ir contando sobre cada uno de ellos, se fue desvelando una especie de memoria que se impuso en la reconstrucción de cada historia.

Hay otros protagonistas importantes que no están aquí, porque escribir sobre ellos podría afectar la confidencialidad de una relación que sigue vigente y que, en muchos casos, se ha vuelto amistosa y cercana.

Nunca se sabe con seguridad cuándo ha llegado el momento en que ya se puede contar algo. Quizás, como dice Emilio Renzi, cuando la distancia, el tiempo transcurrido, nos asegura que no contamos los hechos, sino lo que recordamos de esos hechos.

No habría pensado en escribir estos textos de no haber sido por una sugerencia, una intervención decisiva de Ricardo Piglia, con quien, cuando nos encontrábamos con tiempo, hablábamos de historias de editores, escritores y su mundo, asuntos paraliterarios, como los llamaría Manuel Rodríguez Rivero. Él fue quien me dijo que tenía que escribir todas estas historias, que eran «una parte de la historia de la literatura».

Hubo también otro diálogo muy interesante. Conversando con Gustavo Guerrero, el editor de Gallimard, sobre su experien cia como docente en una escuela de editores de París, me contó que les hablaba mucho a sus alumnos del estilo del trabajo editorial de antes, de cómo se tomaban las decisiones, del peso del editor por encima de todas las demás áreas en una editorial, de la relación entre editor y autor y todas esas cosas que los alumnos escucha ban sorprendidos. Cuando Antoine Gallimard lo contrató hace años, le dijo: «Usted tráigame buenos libros, nuestros comerciales se ocuparán de venderlos». «¿De verdad era así?», le preguntaban incrédulos los alumnos. Yo le conté mi experiencia de varios años como profesor en el máster de Edición de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y al final Gustavo me dijo: «Es importantísimo contarles cómo se hacían las cosas antes, porque si no, creen que siempre fue como es ahora».

Por eso, al contar estas historias, he tratado de reflejar una experiencia —la de editores, autores y agentes— a lo largo de más de cincuenta años de moverme entre ellos y con ellos, y sobre todo contar una época, cómo eran las cosas hasta hace relativamente poco.

Cuando a finales de los años noventa, en Buenos Aires, dejé el mundo corporativo para independizarme como agente litera rio, apenas disponía de un incipiente correo electrónico a través de la línea telefónica, de una velocidad y calidad penosas. Entonces no existían las grandes plataformas audiovisuales, ni las series de televisión ni los libros electrónicos, y las grandes editoriales no sabían que llegaría un nuevo lenguaje audiovisual que cambiaría los hábitos de consumo cultural de millones de lectores, alejándolos de los libros.

Los cambios en la industria editorial han sido enormes. En 2018, un año antes de morir, Claudio López Lamadrid, uno de los últimos grandes editores, me dijo: «Hoy al editor que tiene éxito de ventas lo ascienden; el que no, aunque haya libros elogiados por la crítica, perderá su trabajo».

Entusiasmado con este proyecto, comencé, con toda intención, a hacerlo en forma manuscrita, con lapicera de tinta, en unos cuadernos Moleskine de hojas cuadriculadas. Cuando Solange Sanguinetti me mostró varios cuadernos manuscritos de Borges, vi que los textos literarios estaban en las hojas impares, dejando la par para notas, comentarios, correcciones, reflexiones sobre lo que escribía. Me pareció genial y lo imité.

En alguno de los libros de Alberto Manguel hay una re flexión que quisiera hacer propia: «Este es un relato construido a partir de lo que recuerdo e imaginé, porque la memoria es siem pre un relato construido, no hay una verdadera o única memoria del pasado».

Como se verá en estos textos, tanto en mis años de editor como en los de agente literario, ejercí siempre mi función con un absoluto compromiso en lo profesional, así como en la parte más personal: estar muy cerca de los autores, acudir y responder en cada ocasión, y sobre todo saber escuchar. Siempre dediqué mucho tiempo a escuchar, lo que permitió encontrar nuevos caminos para cada cosa, nuevas ideas y una gran proximidad con el otro. Trabajar con un compromiso tan amplio ha generado relaciones largas y reconocimientos amistosos que agradezco una y otra vez. Esto hizo que lo que podría haber sido solamente el trabajo se convirtiera en algo que me hizo y me hace muy feliz.

Barcelona, agosto de 2023

JUAN RULFO

Señor del silencio

Acérquese, Willie, que le cuento; estos están demasiado borrachos», me dijo Juan Rulfo haciéndome sitio en una larga mesa de madera. Me acerqué y me senté a su lado, para lo que tuve que pedirle paso a una robusta latinoamericanista alemana que desde el día anterior se le había pegado y Rulfo no sabía cómo alejar.

Estábamos con un grupo de escritores y editores mexicanos, cenando Eisbein mit Sauerkraut (codillo de cerdo con chucrut) en un restaurante alemán para turistas, una noche de la Feria del Libro de Frankfurt del año 1980. Cuando estaba por comenzar a contarme, llegaron los brindis, y las copitas de aguardiente se sucedían una tras otra, dificultando nuestra conversación. Rulfo levantó los ojos y miró a todos: era el único que solo bebía CocaCola.

A Juan Rulfo le gustaba viajar, aunque aceptaba muchas me nos invitaciones de las que le hacían. Lo que quería, me dijo en cuanto pudo retomar la conversación, era estar lejos de su casa. Me contó por qué le gustaba tanto ir a Argentina, donde cada año lo invitaba la Feria del Libro, que lo trataba con una deferencia especial: tenía que estar dos días en la Feria, y luego lo dejaban desaparecer un par de semanas. Pero el entusiasmo del grupo mexicano alemán nos impidió continuar.

Unos cuantos años después, yo pude ir a la Feria de Buenos Aires y allí coincidí con él. Pasé a verlo por el hotel Dorá, en la calle Maipú. Entonces retomó, con su parsimonia habitual y como si hubiera sido ayer, lo que había comenzado a contarme la noche de la cena alemana: la verdadera razón por la cual le gustaba tanto ir a Argentina.

Juan Rulfo, «como su tierra, prematuramente envejecido, ojeroso, descarnado», como escribió Luis Harss, tenía un antiguo amor en Tucumán, en el norte del país, un amor secreto desde hacía muchos años, que protegía con uñas y dientes. La única forma de verse de vez en cuando era aceptar las invitaciones de la Feria, estar dos días y tomar el avión a Tucumán.

Cuando terminó de contarme aquella historia (habló de ello conmigo una sola vez en más de diez años de relación), un brillo especial apareció en su mirada. No era una mirada de complicidad —como hubiera sido en un porteño— sino de discreto sentimiento. Una mirada rulfiana.

El secreto alemán

Pasaron unos años y otra vez nos encontramos en Frankfurt. Rulfo va poco a la Feria. Como cuando viaja a Buenos Aires, aquí también desaparece durante horas sin que nadie sepa dónde está.

Un día me dice que me quiere enseñar «su secreto alemán», como lo llama. Me pide que al día siguiente por la mañana pase a recogerlo por su hotel. Lleno de curiosidad, e inevitablemente pensando en la latinoamericanista alemana, al día siguiente estoy temprano en el viejo hotel de Palmengarten, donde Michi Strausfeld, su editora, se ocupaba siempre de que estuviera bien. Rulfo ya estaba abajo, esperándome en la puerta. Me toma del brazo, cruzamos la calle, y me muestra el lugar secreto adonde iba cada mañana: el jardín botánico de la ciudad de Frankfurt. Rulfo lleva muchos años bebiendo únicamente Coca-Cola, una tras otra. Se le hincha la barriga y a cada rato se levanta para ir al baño. Quienes lo conocen de siempre dicen que es el precio por haber dejado el alcohol.

Mi relación con él era muy afectiva, pero no íntima. Nos encontrábamos en la cafetería de El Ágora, una librería del sur de Ciudad de México cercana a su casa, que Rulfo usaba como refugio vespertino. Era una librería importante; en el primer piso ha bía una cafetería con grandes ventanales soleados. Allí era hués ped permanente de Pepe Taylor, el librero, que con sus 140 kilos ocupaba una oficina a la que se entraba atravesando el baño. Por las tardes, Rulfo se sentaba en una mesa del fondo, de espaldas a la entrada para que nadie lo viera.

Cuando llegaba a verlo y me recibía con un «Hola, Willie» un poco mascado, dicho con una boca que movía poco, como si al hablar no tuviera dónde colocar la lengua. Su voz era baja, su hablar tranquilo y espaciado, pero algo extraño. La voz de Juan Rulfo suena como si siempre estuviera masticando algo. ¿Las palabras?

Jamás hablaba de él ni de su obra; en cambio, prefería contar lo que había leído. Estaba siempre actualizado, y ya había leído a cada nuevo escritor mexicano. Le apasionaba leer. Creía —como muchos años después dirá Ángeles Mastretta— «que los libros solo existen si alguien está dispuesto a perderse en ellos». Rulfo se perdía dentro de sus lecturas. ¿Quizás también dentro de su obra?

Sabía mucho de música clásica, un tema para el que no soy un buen interlocutor. Entre los intelectuales mexicanos tenía sus amores y sus odios. Quería como a hermanos a los Rojo (Vicente el pintor y su esposa Alba, en cuya casa comía todas las semanas). Se reía con ironía de Octavio Paz, porque era, en todo, lo opuesto a él. En la época de estos hechos, Paz conducía un programa de televisión semanal, con gran despliegue de producción y renombrados escritores extranjeros invitados. Rulfo decía: «Octavio es mal entrevistador, jamás deja hablar a sus invitados». En aquellas tardes de charla, me contaba una y otra vez historias de los cronistas de la conquista de México, uno de sus te mas preferidos. Se entretenía diciéndome qué había en ellas de real y qué de imaginario. Su conocimiento de la historia de México era enorme. Por entonces, trabajaba como editor del Insti tuto Nacional Indigenista, donde cada día cumplía un horario de nueve a tres, como todo funcionario público.

Me dio para leer, en la Historia verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, una descripción aterradora, llena de paradojas: la del incendio de la biblioteca de Texcoco. En ese principado cercano a Ciudad de México existía, a la llegada de los españoles, la mayor colección de códices que hubo en la historia. Grandes libros lujosamente encuadernados, dibujados a mano por los aztecas a lo largo de varios siglos, donde registraban su historia, sus mitos, sus guerras, su memoria.

El oficio de escriba (tlacuilo en náhuatl) se transmitía de padres a hijos con orgullo. Al llegar a México Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de América, mandó quemar los cuatro mil códices por ser libros profanos. La biblioteca, cuyo tamaño debía ser imponente, «ardió durante cinco días con sus noches», cuenta Bernal Díaz, «con llamas tan altas que se veían a gran distancia». Solo se salvaron cuatro códices, probablemente por desobe diencia de unos pocos soldados. Son ahora piezas de un valor in calculable, que forman parte de bibliotecas selectas: uno está entre los tesoros del Vaticano, otro se encuentra en la Biblioteca Medici de Florencia, el tercero en una institución holandesa, y el cuarto en manos de un coleccionista privado desconocido. Rulfo contaba una y otra vez esta historia, y al final venía la paradoja doble: la primera, que donde una vez estuvo la más grande biblioteca del mundo prehispánico, ahora había un enorme pantano en el que desemboca el sistema de cloacas de la Ciudad de México. «¿Se da cuenta, Willie? ¡Con la civilización hemos transformado la mayor biblioteca de la América prehispánica en un enorme pantano de mierda!». La segunda, que Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo del Nuevo Mundo, no pasó a la historia como un incendiario, sino como «el introductor de la imprenta en América». Eso gracias a que poco después de la gran quemazón, hizo traer de España a un italiano llamado Juan Pablos para imprimir localmente los libros autorizados por la Iglesia.

Cuando Rulfo cuenta estas cosas su tez pálida toma color, vocaliza mejor, y hasta se olvida de la Coca-Cola. Uno de esos días me dijo: «Vamos al centro», y me llevó a conocer el lugar del centro histórico de México donde hacía quinientos años había funcionado la imprenta de Juan Pablos. Ahora había una paupérrima tintorería.

A Rulfo no le gustaba volver a su casa. Se demoraba todo lo posible, siempre estaba postergando el regreso. A veces, pocas, me sorprendió con un llamado a media mañana invitándome a comer. Nos encontrábamos a las tres de la tarde en la Fonda San Ángel, un tradicional comedor que a él le gustaba. Era una vieja casona, alguna vez pintada de azul, con dos grandes habitaciones al fondo convertidas en salón comedor. Allí bebíamos agua de chía y para comer pedía chilaquiles; y de postre, siempre chongos zamoranos.

Alguna otra vez fuimos a La Capilla, un restaurante de Coyoacán que fue la casa de Salvador Novo, poeta, hombre de teatro y cronista de la Ciudad de México. La casa era la representación de la decadencia, la comida casera mediocre y el público de otra época, pero el lugar tenía un ambiente mágico, difícil de explicar.

Usaba siempre el mismo traje. Algo anticuado, gris oscuro, quizá medio amarronado. Y siempre los mismos zapatos gasta dos, pesados, con cordones. Unos calcetines cortos, de color claro y elástico estirado, asomaban junto a la piel muy blanca de unas piernas flacas. Todo Rulfo era menudo, frágil.

A veces, buscando algo en sus bolsillos, sacaba papelitos y sobres de cartas; jamás hacía comentarios sobre sus remitentes. Nunca encontraba lo que buscaba, y volvía a guardar todo en el bolsillo, hecho un bollo, desordenado. Alguna vez me mostraba fotos, cactus, paisajes desolados, tomadas por él mismo en un campito del que hablaba con afecto, y al que iba algunos fines de semana.

Rulfo era triste, como sus historias, pero con una fuerza enorme. ¿De dónde venía aquella energía vital, que se percibía en él, que tan bien escondía? Yo tenía la sensación de que Rulfo se reía en silencio de todos los que lo rodeábamos, y que una vida interior muy propia, secreta, a la que no dejaba asomarse a nadie, lo mantenía vivo y atento.

Todos nos preguntábamos si seguiría escribiendo. ¡Hacía treinta años que no publicaba nada! Era un gran misterio. Algunas veces hablaba de unas cuartillas que había tirado, de una novela que no terminaba, y de dos cajones llenos de papeles que no había vuelto a abrir desde que se mudó de casa. Nunca se sabía qué era verdad y qué no.

Estoy seguro de que mentía mucho, como hacía Roa Bastos, y se divertía. De todos modos, yo decidí creerle. Muchos años después, le sigo creyendo.

Seguimos viéndonos durante diez años. De todo ese tiempo queda un recuerdo muy melancólico, y como testimonio un libro que me dio para publicar, su Antología Personal.

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, en 1985, enfermo, ya casi no salía de su casa. Se acabaron los encuentros en la librería, las comidas en la Fonda. Se acabaron sus viajes. ¿Qué habrá sido de su amor en Tucumán? En enero de 1986, Juan Rulfo partió tranquilamente para Comala. Sin embargo, sigue ahí, porque como él mismo escribió en Pedro Páramo, «en México nunca muere nadie, o más bien, nunca dejamos que se mueran los muertos».