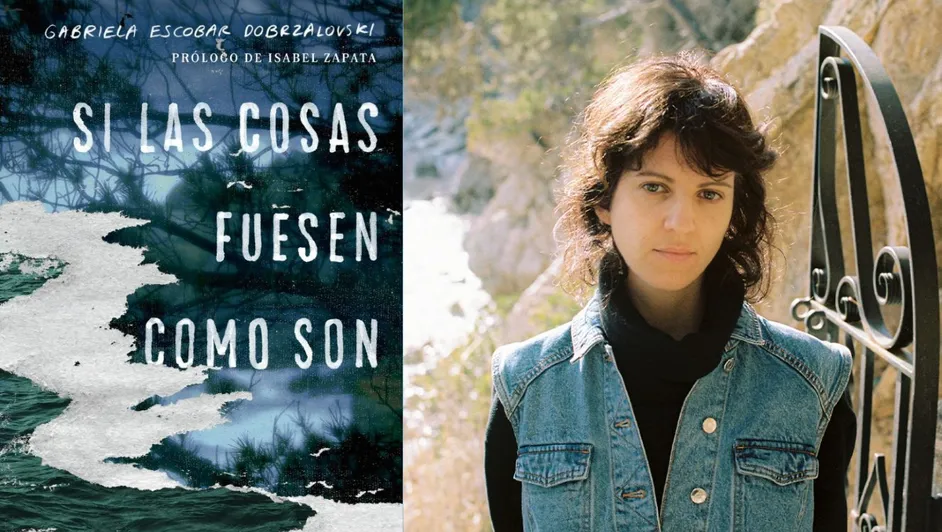

Especial Si las cosas fuesen como son

La imaginación es del tamaño de ese hueco

Las historias están hechas de retazos: narramos aquello en lo que fijamos la mirada, y la mirada no puede estar en todos lados al mismo tiempo. También nosotros nos armamos como un rompecabezas de memoria, espanto y anhelo. Somos lo que recordamos, lo que nos contaron de nosotros mismos y lo que, de eso, fuimos capaces de proyectar hacia el futuro. “Todo lo que está vivo empieza a ser mucho tiempo antes de existir”, escribe Gabriela Escobar Dobrzalovski en una de las páginas más inquietantes que siguen. Estamos aquí desde hace siglos y los que se han ido durarán como duraremos en otros al marcharnos. Qué alivio y qué condena.

Me disculpo por haber escrito un primer párrafo tan difuso, pero esa repetición al infinito, esa compulsión con forma de espiral, ese resorte, me parece esencial para hablar de Si las cosas fuesen como son. Porque este libro no se queda quieto. Las osamentas familiares lo sostienen; fue escrito con la sangre que late de generación en generación. El pulso de sus fragmentos (su música, pues la autora toca piano y percusiones, y al leerla sus dedos suenan sobre el papel) nos recuerda que no hay claridad posible, no hay salida. Los cortes no sólo dividen las partes de la historia, van más profundo: las mutilan y exponen sus entrañas. La enfermedad incurable de estar vivos.

Y hablando de entrañas, este afán por romper historias en pedazos es quizás una de las características más persistentes de la literatura sobre maternidad. O mejor dicho, de la literatura acerca de la experiencia de ser madre y la experiencia de ser hija, porque la relación corre en ambas vías de manera igualmente briosa y con el mismo potencial de daño. Pensemos, por ejemplo, en Mi libro madre, mi libro monstruo, de Kate Zambreno, un ensayo en fragmentos sobre la necesidad de esconderse de la propia madre (para descubrir, claro, que nunca dejamos de correr hacia ella). En Nueve lunas, de Gabriela Wiener, un alucinante diario de embarazo en nueve recortes. En Pequeñas labores, de Rivka Galchen, un conjunto de apuntes sobre cómo transcurren los primeros días de tener a un recién nacido en casa, la manera en que el tiempo se derrama hasta dejar el piso resbaloso. Todos compuestos en retazos, subversivos, ávidos de mostrar las zonas menos iluminadas del vasto universo materno. A ese aquelarre se une Escobar Dobrzalovski: “Huyo de mi madre como de una infección. Cuando está cerca se me aprieta el cuerpo y camino con los dedos retraídos, como si el piso estuviera congelado o pegajoso. Querría desabrocharle la camisa, desprenderle la piel, abrir los tendones hasta encontrar, acurrucado entre sus órganos, un acorde suave, una miga de belleza y felicidad.”

Huimos todas.

No siempre sabemos de qué.

Pero como ocurre con la mayoría de los libros marcados con la etiqueta un tanto reduccionista de maternidades (la fuerza del mercado es implacable en éste y otros sentidos), Si las cosas fuesen como son es mucho más. Al centro hay dos mujeres que son madre e hija, eso es cierto. La hija no ha tenido más alternativa (o eso dice, pero nos corresponde dudar también de eso) que volver al seno materno, que tumba y retumba y a su paso deja una estela de suave aniquilación. Entre ambas se levanta un espejo fascinante, un magnetismo que problematiza la vida familiar puertas adentro y la vida social puertas afuera: las vecinas y su cuchicheo, el fango de afectos que empiezan y terminan, la hermandad y su impulso de protección quebrado. “Todo lo que se pudre forma una familia”, dijo Fabián Casas, y dijo bien.

Sobre la trama no es necesario revelar más. Como suele suceder con la narrativa de escritoras que se han nutrido de la poesía y la han nutrido de vuelta, aquí el lenguaje tiene el rol protagónico.

“Papá es un conjuro que no hay que nombrar”. “Oigo una tos amarilla”. “Cuando no te explican nada, lo que falta se inventa, y la historia familiar es la cabeza de un animal que te espera atrás de un vidrio empañado”. “Un living sin personas puede ser un alivio; algunos alivios asustan”. Las imágenes se alzan como espuma. Ante una forma así de torrencial, el tema pasa a segundo plano.

Con asombrosa precisión y una rebeldía poco frecuente en el universo literario actual, Escobar Dobrzalovski hurga en la intimidad con los sentidos despiertos, afinados. Avanza hambrienta, pero a tientas, porque en el camino encuentra goce y se toma el tiempo de repartirlo a quienes estamos del otro lado de la página. También horror, claro: uno va trenzado en otro. Quizás algo así quiso decir Claudia Masin cuando escribió: “No habrá señales que confirmen / que alguna vez nos hemos encontrado, / no dejaremos pruebas ni del terror / ni del amor que nos unió, de esos dos lazos / que fueron como el agua dentro del agua: / indiscernibles”.

Esta dualidad aparece desde las primeras páginas y no nos suelta. A lo largo de la narración parece haber una contienda entre lo normal y lo torcido, entre lo que es y lo que parece, entre las cosas como debieran ser y como pueden ser, las cosas tal y como han sido porque al mundo le suele tener sin cuidado nuestra voluntad. Lo apunta la autora en una entrevista: “la crueldad puede ser ridícula, lo terrible puede ser gracioso, el horror puede generar goce, la ridiculez puede ser bellísima…”. Las cosas como no son. Las cosas como han sido, pero ya no más. Las cosas como jamás podrán ser.

¿Qué veríamos si pudiéramos sobrevolar esta historia con vista de águila? Un pantano quieto en el que acechan cocodrilos de ojos saltones, un vapor tóxico que se eleva, un lugar aparentemente abandonado en el que, sin embargo, la vida insiste, insiste, insiste.

El modelo familiar está en crisis, o eso dicen algunos guardianes de la buena conciencia. Yo pienso que siempre lo ha estado, sólo que ahora tenemos más linternas que alumbran lo siniestra que la cercanía puede llegar a ser, el pastel envenenado del trauma intergeneracional. La familia es una crisis. Qué ironía: dar a luz es también convertirse en el abismo en el que los hijos van a perderse. “¿De dónde sale este coro de madres letales?”, se pregunta María Negroni en El corazón del daño. Estas páginas parecen responder: están en todas partes, búscalas bien.

No salí invicta de este libro. Quedan raspones, el impulso de salir huyendo y una sensación viscosa en la boca que el agua no alivia. Unas ganas tremendas de subirle el volumen a esta música.

Alguna vez leí que, durante un incendio, hay personas que se quedan a mirar el fuego en vez de ponerse a salvo. Esa soy yo frente a las llamas de este libro. Estoy hipnotizada y siento alivio. El azul que se convierte en anaranjado, en amarillo suave, luego en humo, me lo revela: las cosas, por fortuna, no son jamás como son. La imaginación es del tamaño de ese hueco.

Isabel Zapata

Ciudad de México, febrero de 2025

CAPÍTULO I

Papá es una mala palabra. Mamá lo decidió así. Tengo nueve años y aprendo rápido. Papá es un conjuro que no hay que nombrar.

Esa noche nos sentamos en el sillón a mirar una ventana, un vidrio que muestra la cabeza de mi padre apoyarse y alejarse. Recuerdo el olor a whisky y la piel de su cara pegada al vidrio, aplastada como una masa cruda. El resto de su cuerpo en zigzag, separado por cinco centímetros del living de la casa, como cuando te olvidás de las llaves y entendés el poder idiota de una pared. Y mi madre diciendo: “No se levanten. Tu padre no vuelve”.

2

No imaginaba llamarla ni pedirle un cuarto. Después de años volví a ver su cara. Mi madre tiene cuatro arrugas nuevas. Cuatro puntos cardinales desplazados en su rostro.

3

El mapa de este lugar será de papel manteca. Agarrá un lápiz, dibujá la casa: un rectángulo de paredes celestes con un terreno atrás y un jardín adelante. Sobre el frente dejá una pasarela ancha: es la alfombra de pétalos que caen del jacarandá. Podés dibujar el olor, si sabés cómo. A metros, una playa de arena blanca. El mar debería traspasar los bordes del papel. Dibujá un límite, esa línea ondulada será la costa africana, está a miles de kilómetros y es lo que te chocás si nadás durante meses por el espacio curvo. Acá nos mudamos.

Rincones fuera de foco. Un lavarropas oxidado en medio del jardín. Primer plano de un tomacorriente. Alquilaron la casa mirando fotos en internet. Después de años, vuelvo a compartir techo con la Tumbona. Así le decimos a mi madre. Tenía que mudarme por la separación con Julia y ellos tenían que mantenerse en el pegote, seguir viviendo juntos hasta que la muerte los separe: mi madre y mis hermanos.

4

El camión de mudanza llegó con una lluvia de gritos. Como un abrigo reversible, el interior de la casa quedó desperdigado afuera. El ropero desarmado en el pedregullo, cuatro camas verticales sobre el pasto, decenas de cajas. La Tumbona dio órdenes para configurar el espacio, y Juan y Marcos obedecieron hasta que la casa fue entrando en la casa y el jardín frontal quedó solo, con sus plantas de siempre. Ver todas nuestras cosas amontonadas en el living, no poder discernir las mías de las suyas, el pánico de sentir que estábamos otra vez, mis hermanos y yo, atrapados en su útero.

Cuando las cosas se ponen rápidas, busco detalles que enlentezcan. Miro a mi madre a los ojos. Sigo la línea del párpado caído y llego a la cicatriz que tiene cerca de la oreja. Recorro la piel colorada hasta su boca abierta, veo su lengua moviéndose en cámara lenta, los diecisiete músculos mojados levantándose para gritarnos.