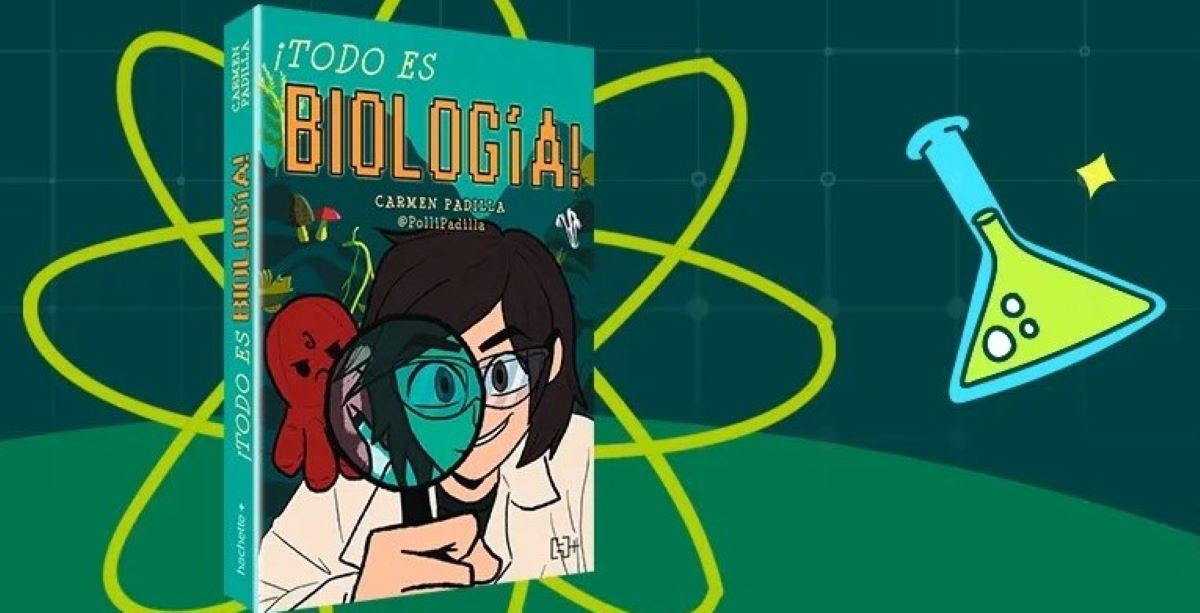

Especial ¡Todo es biología!

CAPÍTULO 1

LA VIDA EN TODOS LADOS, TODO EL TIEMPO

¡Hola! Qué bueno que te animaste a venir a hojear estas páginas, ya que todo lo que nos rodea tiene vida y yo podría pasar horas hablando sobre ello. ¿Alguna vez habías reparado en que todo tiene vida?, ¿no?, bueno, imagina que estás en una habitación que aparenta estar vacía, las paredes no tienen ni un póster, en el techo no se ve ni una mancha y sólo hay una ventana que está cerrada. Eres el único ser vivo en el sitio, ¿verdad? En realidad, no; contigo, entre esas cuatro paredes, hay millones de bacterias en tus intestinos, unos cuantos hongos viviendo en algunas de tus cavidades, pequeños ácaros limpiando tu piel; en el aire que estás respirando flotan esporas de muchos otros hongos que quizá nunca veas en tu vida, algunos pedacitos de protozoarios que estaban en lo último que quedaba de un charco que pisaste en la calle, y en tu ropa hay polen del pasto que estaba en la acera. Te rodean, vives, coexistes con una gran cantidad de seres vivos casi invisibles…

Es asombroso cómo en una habitación aparentemente vacía, te podrías encontrar con casi todos los grupos de seres vivos clasificados, muchos de ellos ya han sido estudiados a fondo y otros aún no se han descrito, así que siempre es conveniente echarles un vistazo.

Cuando somos pequeños, siempre queremos saber el porqué de las cosas. Estamos descubriendo el mundo y necesitamos respuestas, aprender y conocer todo alrededor. Es probable que esto provoque a más de un adulto una sensación de desasosiego y cansancio por tener que buscar la forma de dar una solución a lo que estamos preguntando, y muy seguramente ellos tampoco saben la respuesta. Algunos optan por contestar “porque sí”, y ya, fin del cuento; otros, en cambio, se dan a la tarea de investigar o guiar para encontrar la respuesta por sus propios medios. Y eso es lo que los científicos hacen cuando se dedican a la investigación: preguntarse el porqué de todo lo que quieren estudiar.

¿Por qué las plantas son verdes? ¿Los hongos son plantas? ¿Cómo se hace la digestión? ¿Existen animales que no tengan ojos? ¿Qué comía un dinosaurio? ¿Podré calcular cuándo llegará un pato de hule a una playa si lo dejo en el mar? Las preguntas, por más tontas que puedan llegar a parecer, son el inicio de un viaje hermoso al mundo de las ciencias usando el método científico como guía. Podríamos responder (o al menos intentarlo con lo que tengamos disponible en tecnología y conocimiento) a cualquier pregunta que te puedas llegar a hacer, incluso abrir caminos para el conocimiento en áreas que quizá ni teníamos previstas o que parecieran no tener relación.

Pero, a ver, éste es un libro sobre biología (se supone), así que vamos a centrarnos un poquito en ello. Vamos a sonar como profe de secundaria: la biología es la ciencia que estudia la vida, de bios = vida, y logos = estudio o tratado. Ahora, la biología es una ciencia, y para que una disciplina pueda ser considerada ciencia debe seguir algunas características y lineamientos.

A grandes rasgos, es necesario que exista una metodología de trabajo; siempre debe planearse lo que se va a hacer y justificar la razón para iniciar una investigación. La metodología debe ser racional, sistemática y objetiva; es decir, hay que describir los hechos que sean observados y registrados tal y como son de una manera clara y precisa, así como verificable. Si alguien hace el mismo experimento que tú con tus mismas variables, debería poder confirmar los resultados que obtuviste; si algo sale mal, no puedes reportar que un niño voló sobre ti y voló un auto con su rasho láser (a no ser que efectivamente haya sido así).

Es importante que la investigación sea abierta, sin barreras que limiten la obtención de nuevo conocimiento; éste puede ser predictivo y trascendente sin llegar a ser dogmático, debe estar abierto al cambio, ya que, con nueva información, el conocimiento alcanzado puede terminar siendo incorrecto y debemos dejarlo atrás; de lo contrario, seguiríamos creyendo que en medicina, por ejemplo, las sangrías son una buena idea para purgar las enfermedades del cuerpo, aunque éstas terminaran por desuscribir a la persona del plano terrenal. Siempre hay conocimiento nuevo y siempre podemos aprender más.

Aunque no lo creas, la biología, como una ciencia bien definida, no existía como tal hasta el siglo xix, pero mejor tarde que nunca. Aún sin nombre, muchas personas se dedicaron al estudio de los seres vivos de la misma forma en que un infante lo hace: observando.

Y como toda historia de las ciencias, adivina por dónde vamos a empezar.

Adivina.

Anda.

¿Ya?

Así es: ¡los griegos! En especial el padre de la biología: Aristóteles.

Hay que aclarar que los griegos en sí no fueron los primeros en tener conocimientos científicos, pero sí quienes se encargaron de estudiar ciencia y filosofía como medio de subsistencia, los primeros en tener a personas cuya única preocupación era generar conocimiento y registrarlo. Muchos de estos registros prevalecieron hasta nuestros días y son los que más difusión tienen. Por otro lado, en el antiguo Egipto ya había conocimiento agrícola que permitió alimentar a la población. Gracias a que conocían los ciclos de marea del río Nilo, sabían qué plantar y cómo; además dominaban temas como el maquillaje, la pintura y la medicina. También sabemos que los mesopotámicos eran bastante avanzados en sus conocimientos, e incluso se adelantaron siglos a los griegos en diversos tópicos; sin embargo, mucho de lo que llegaron a descubrir y entender se perdió, o aún no se encuentran registros, por eso vamos a tener que seguir dándoles las gracias a los griegos por mucho de lo que sabemos hoy en día —pero quién sabe cuánto les va a durar el gusto—.

Aristóteles nació en Grecia, en Estagira, una región específica de Macedonia, aproximadamente en el año 384 a. n. e.; podría parecer que ya estaba destinado a ser un gran filósofo, médico y estudioso de la vida en general, ya que su padre Nicómaco provenía de la dinastía de los Asclepíades, quienes, según las historias, eran descendientes del dios griego de la medicina y la curación. Desde muy pequeño, Aristóteles tuvo acceso a la educación que lo formó y alimentó su curiosidad por el mundo. Cuando cumplió 17 años se unió a la Academia, donde fue discípulo de Platón por más de 20 años. Con el tiempo fundaría su propia escuela y terminaría siendo tutor de Alejandro Magno. Pero ¿qué hizo para ser considerado el padre de la biología? Pues una de sus mayores aportaciones se basa en la observación, registro y entendimiento de los animales principalmente, así como de plantas y otros organismos.

Aristóteles utilizó varias herramientas que aún hoy en día utilizamos quienes nos dedicamos a las ciencias biológicas, como la observación directa, la disección anatómica, la comparación, las analogías y la comprensión de las causas y fines de lo observado. Digamos que un biólogo experto en hormigas está comiendo unas papas fritas en un parque y se da cuenta de que hay un grupo de hormigas ladronas que se empezó a llevar los pedacitos que cayeron al piso. Al ver a estos animalitos, nota que tienen un color café muy particular que no había visto antes, así que decide empezar a estudiarlas. Se lleva unas cuantas para poder describirlas con más detalle: las mide, anota qué características tienen en sus patitas, revisa bien su color, sus ojos, sus antenas, todo lo anatómico lo anota a la perfección y resulta que no hay otra especie igual en el mundo. Entonces las cosas no pueden quedarse así. Comienza a buscar el hormiguero de nuevo y lo observa tanto como puede para identificar el sitio, qué es lo que suelen comer estas hormigas, si es que hay algún alimento determinado que prefieran, o si las que buscan alimento se diferencian físicamente de otras que tienen tareas distintas, si se relacionan con otros organismos, o si pelean contra otras hormigas. Todo esto se debe hacer observando directamente el hormiguero, como si de un reality show se tratase. Pero no se queda ahí, no. Hay que saber si existen más en otros sitios. Así que, observando y recopilando toda la información, el especialista en hormigas va a buscar en otros puntos de la ciudad que sean similares a donde encontró a su nueva especie. Y resulta que en otro parque a varios kilómetros pudo hallar otro hormiguero con la misma especie, y lo logró gracias a que un grupo de niños que suele jugar mucho en ese sitio vio al señor arrastrándose, buscando algo en el suelo, y quisieron ayudarlo. Él les dijo que estaba buscando a estas hormigas, pero que no las había visto aún, entonces uno de los niños le dijo que esas hormigas estaban al otro lado del parque. Para ellos era un hormiguero más; para ojos expertos fue una revelación. Al seguir observándolas, el científico notó que algunas de ellas se comportaban de forma similar a una especie que ya estaba bien estudiada, lo cual le hizo pensar en que quizá lo sucedido dentro de la colonia puede ser parecido a lo que pasa con las otras hormigas. Al final, tras varios años de estudiar a este grupo, resultó que esta especie, además de ser nueva para la ciencia, tenía una predilección por recolectar semillas de una planta que crece bien donde las hormigas se desarrollan, por lo que gracias a ellas esta planta puede vivir más fácil.

Toda la historia que les acabo de contar es ficticia, pero la verdad no me sorprendería que existiera en un par de años un artículo cuya investigación empiece así (o quizá ya existe, pero aún no me he enterado). Para generar nuevo conocimiento del mundo natural siempre tenemos que observar, preguntar, identificar, analizar. Todo lo que Aristóteles hizo en su momento.

Además de darnos escritos muy interesantes y completos donde describía a más de 500 especies diferentes, lo cual para su época era mucho, también se encargó de estudiar y registrar cómo se desarrollaban los embriones de aves, así como la identificación de diversas analogías o similitudes anatómicas entre el ser humano y otras especies animales como, por ejemplo, la disposición y semejanza entre los huesos, órganos internos y otras estructuras. Sus estudios anatómicos fueron tan completos que gracias a ellos tenemos información precursora de múltiples disciplinas actuales.

Otro de sus grandes aportes a la ciencia de la biología fue la categorización de los seres vivos que estudió en la Scala naturae (o Escala natural), la cual, como el nombre indica, acomodaba en una escala jerárquica a todos los seres vivos que él mismo había estudiado, iniciando desde abajo con los más simples y que, según él, no generaban tanto calor, como las plantas, y subía en complejidad hasta llegar al ser humano en la jerarquía más alta. Algo curioso es que, aunque ponía al ser humano como el “ser superior”, lo proponía como un animal más. Incluso en la actualidad, a muchas personas les cuesta aceptar que somos un animal más en este mundo.

Este sistema de categorización fue precursor de otros sistemas posteriores que fueron base para la clasificación de los seres vivos; sin embargo, en la actualidad es considerado rudimentario y bestialmente incorrecto, pero ¡hey!, nadie le va a quitar el mérito a Aristóteles por haberlo creado. Siempre la primera propuesta es la más difícil de hacer.

Ahora, si nos vamos más adelante en el tiempo podríamos pensar que en la Edad Media no se estudió nada por ser la época del “Oscurantismo”, pero ¡qué equivocación! Hay que aclarar que, en efecto, la época está marcada por la superstición y el arraigo al fervor religioso que generó la idea de que todo fue creado por Dios a su capricho, pero esto no frenó por completo la adquisición de conocimientos. En esta época, en los monasterios, únicos lugares donde se podía obtener conocimiento formal, se generaron manuscritos conocidos como bestiarios, en los que se realizaban descripciones de diferentes animales, así como los lugares donde se habrían podido encontrar, características interesantes de dichos organismos y usos que las personas les daban. No siempre eran tan exactos, ya que se elaboraban con descripciones orales de otras personas que podían haberlos visto en persona, pero a pesar de que se intentaba englobar toda la información disponible, no era tan estricta y detallada como lo que llegaron a hacer los griegos en su momento.

No sólo en los monasterios europeos se desarrolló conocimiento; en los poblados de todo el mundo las personas pasaban de generación en generación el conocimiento de las plantas comestibles, venenosas y medicinales que podían usarse. También en otros sitios como América, las civilizaciones que ya existían habían desarrollado su propia medicina y conocimiento agrícola, y durante el inicio de la Conquista se generaron registros al respecto. Mientras tanto, en Persia y otros países islámicos de Medio Oriente habían desarrollado un gran avance en medicina; de hecho, para el siglo X eran los más adelantados en conocimiento, dado que tradujeron del griego la información disponible con respecto a la biología y medicina, además de utilizar experimentación científica y comprobar de la manera más estricta posible las hipótesis médicas que planteaban.

Estas condiciones les permitieron refutar desde entonces, siglos antes de la llegada del microscopio, la teoría de los cuatro humores de Galeno, la cual plantea que el cuerpo humano está sano cuando los considerados “humores básicos” (sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema) están balanceados; en consecuencia, la enfermedad se presenta cuando alguno de éstos se desequilibra. Durante este periodo oscurantista, en otros lados del mundo, dicha teoría estaba muy arraigada y llevaba a las personas a hacer prácticas nada viables para mejorar su salud, pero, como hemos visto, la creencia no era generalizada. Así que, si revisamos con detalle, vemos que el Oscurantismo no es sinónimo de desconocimiento, al menos no a nivel mundial.

Dejando atrás el medievo, pasamos al boom del nuevo conocimiento en Europa (porque, como ya vimos, en otros sitios se adelantaron). Durante el Renacimiento, la ciencia y las artes obtuvieron una bocanada de aire fresco, ya que la gente empezó a obsesionarse con las culturas griega y romana, retomando sus características de pensamiento. Los científicos de esa época trataron de estudiar su entorno, observar otra vez y dar importancia a los hechos comprobables. Una gran cantidad de nuevos (o no tan nuevos) descubrimientos sobre anatomía tomaron relevancia, pero lo más importante para nosotros fue la invención del microscopio.

No sé si en algún momento de tu existencia escolar te obligaron a leer un libro de casi 400 páginas con 12 biografías científicas que habla de un grupo de señores que a través de la historia se dedicaron a investigar y experimentar en torno a bichos tan pequeños que parecían ser invisibles. Ese libro, si te das la chance de leerlo sin obligación, te hace pasar un buen rato y le da sentido a su título: Los cazadores de microbios. Dicho libro tiene como personaje de apertura al padre de la microbiología, un comerciante de telas que se empeñó tanto en construir un microscopio tan bueno como los materiales de la época se lo permitieran, que terminó descubriendo un mundo nuevo imposible de observar a simple vista: Anton van Leeuwenhoek. (Cabe aclarar que él no es el creador del microscopio, como mucha gente cree, pues este instrumento ya existía. Se piensa que el creador del primer microscopio pudo ser Zacharias Janssen, un fabricante de lentes, pero es algo que no se puede comprobar al cien por ciento).

Leeuwenhoek, cuando comenzó a descubrir lo que su microscopio podía ayudarle a ver, se obsesionó. Día y noche tomaba muestras de lo que fuese para saber qué bichos podía encontrar. Logró ver algunos en gotas de lluvia que recolectó un día cualquiera, protozoarios que nadaban felizmente. Para él era algo increíble porque antes había logrado ver detalles minúsculos de muchos insectos en maderas, telas, pero ¿animales diminutos? Su asombro e interés lo llevaron a mejorar los lentes de su microscopio para tener imágenes más nítidas que le permitieran observar y describir los bichitos que buscaba en todos lados. Cuando había hecho suficientes observaciones envió cartas a la Real Sociedad de Ciencias donde explicaba lo que había visto. Al principio lo tildaron de loco, pero esto no lo desanimó. Para él, observar en el microscopio era su pasión, así que siguió trabajando, revisando el sarro de sus dientes, su sudor, los alimentos, el agua potable, todo. Tras muchos descubrimientos y descripciones de un mundo totalmente desconocido, la Real Sociedad al fin se interesó y quiso ser parte de esto, fue entonces que lo aceptó como miembro y le solicitó la donación de algunos de sus microscopios para que fueran usados en investigaciones, pero nuestro buen Leeuwenhoek había trabajado años en sus herramientas y no las iba a regalar tan fácilmente. Hasta que abandonó este plano fue que les dejó algunos, y que conste que sólo algunos.

El conocimiento generado por Leeuwenhoek sobre el mundo microscópico fue muy importante para la ciencia, ya que dio pauta para saber que no estamos solos, sino que otros seres vivos que no podemos ver están en nosotros y nuestro alrededor, viviendo sin ningún problema o, a veces, generándolos. Así, les dio visibilidad a algunos bichos que nunca nadie pensó que existieran.

En esta misma época aparece otro personaje importante para la biología: John Ray.

Una de las frases favoritas de los biólogos alrededor del mundo es "depende de la especie". Hasta hay ya un sinfín de memes en internet que la replican una y otra vez con una plantilla distinta, videos burlándose de ésta porque parece que es lo único que sabemos decir cuando hay una interrogante sobre algún bicho que aparece, por ejemplo, en un Tiktok. Pero es que esta frase tiene algo muy importante: el concepto de especie, cuya definición debemos a John Ray.

Ray era un gran estudioso de las plantas y los animales. Se encargó de clasificarlos según las características físicas de cada uno en diferentes grupos, explicando varios fenómenos naturales como la caída de las hojas de los árboles o los años de vida de un árbol, tomando en cuenta los anillos de su tronco.

Ahora bien, durante bastante tiempo había discordancia en el ámbito científico para definir lo que podría ser una especie, pero para Ray ésta debía definirse como un grupo de individuos semejantes con ancestros en común. Y ésa es una definición bastante cercana a la que tenemos en la actualidad. También hay que darle más crédito a este señor, tomando en cuenta que desarrolló su vida científica a mediados del siglo XV, una época en la que sabemos que, aunque las personas estaban muy animadas con la idea de las ciencias y los nuevos descubrimientos, aún tenían muy arraigada la creencia espiritual, por lo que para todo debía de estar involucrado un creador supremo responsable de cuanto ser vivo, planeta y constelaciones existieran. Era común escuchar a gente estudiosa de la biología afirmar que los fósiles encontrados debían ser tomados como restos de animales que existieron mucho tiempo atrás, pero que no quedó ninguno porque se extinguieron "por la voluntad de Dios".

Durante el Renacimiento hubo muchos naturalistas (personas que practicaban las ciencias naturales). Generalmente eran aristócratas que tenían recursos y tiempo para dedicar sus ratos de ocio a la búsqueda de más conocimiento. Y aunque la cantidad de personas dedicadas a las ciencias fue muy grande, no vamos a abordar a todos porque nada más no acabamos, así que nos vamos a saltar a la siguiente parte de la historia: La Ilustración.

Una materia con la que siempre batallé muchísimo estando en primaria y secundaria fue Historia, en cambio Matemáticas me gustaba bastante. En primaria tenía clase de Matemáticas más de cuatro horas a la semana, con más de 30 niños en un mismo salón, y, como me gustaba, terminaba muy rápido los ejercicios y me quedaba tiempo libre para leer los cuentos infantiles que tenían en la biblioteca del salón. Los libros de esta biblioteca eran generalmente donados por diferentes instituciones o, en ocasiones, los conseguían las mismas escuelas o padres de familia, con el objetivo de tener material para leer en el aula, aunque a veces los profesores los guardaban en unos armarios metálicos bajo llave; si esto sucedía, debía meterme a rebuscar otros libros en mi mochila con rueditas. Entre ellos estaba el de Historia de quinto grado de primaria, que tanto me hizo bolas en sexto, ya que iniciaba desde la Edad de Piedra y terminaba a mediados del Renacimiento, así que cuando en sexto nos hablaban sobre la Revolución mexicana, que se vio influenciada por los pensamientos de la Ilustración y la Revolución francesa, así como la invasión napoleónica a España, yo me quedaba en ceros, y el profe se enojaba porque “debimos ver eso el año pasado”. Pero no, profe, no fue así.

Como sea, para darle un poco de contexto y entender por qué mi pequeño cerebro de 11 años se atrofiaba tratando de darle sentido a la Historia, tomando por referencia lo que duró el Renacimiento, hay que tomar en cuenta que la Edad Media duró bastante tiempo, desde el siglo V hasta el XV, ¡ésos son casi 1 000 años! En 1 000 años mucho de lo que se habría podido aprender en diferentes épocas de ese tiempo se perdió, lo perdieron a propósito o, en dado caso, sobrevivió pasando de generación en generación, cuando no había un método de escritura accesible para todos.

En el Renacimiento la cosa cambió mucho, ya que fue un renacer del ser humano ante la necesidad de entender el mundo, además de que el sistema feudal se fue debilitando gracias al surgimiento de la burguesía, un grupo social que empezó a generar dinero suficiente para obtener mayor estatus social y con ello demasiado tiempo libre que podía dedicar a investigar o crear arte (o pagarles a personas para que lo hicieran). En esta época, las personas tenían curiosidad por todo, pero no querían dejar de lado sus creencias al momento de trabajar sobre sus observaciones, hasta que al fin llegó la Ilustración. Este otro periodo de la historia abarca, aproximadamente, desde el 1700 hasta el 1800 y se distingue por hacer prioritario el conocimiento basado en la razón más que en las ideas religiosas, lo que da pie en Europa a la destitución de las monarquías, con lo cual inicia una ola de revoluciones, pero también de avances científicos más rápidos, ya que el empirismo y el racionalismo eran lo más viable para desarrollar el conocimiento. Además, en esta época muchas más personas tenían acceso a educación por medio de foros, universidades, enciclopedias (porque para ese entonces ya existía la imprenta… ¡y vaya que la usaron mucho!), conferencias e incluso conversaciones en las nuevas casas de café; curiosamente esta bebida fue parte importante en el gran avance de las ciencias y el arte, pero eso es algo que hablaremos más adelante (porque claro que iba a terminar hablando de café).

Gracias a que las noticias y nuevos avances científicos se podían expandir con mayor facilidad, fue más sencilla la llegada de la Ilustración a América, aunque con algún tiempito de rezago. Aparte de estas ideas nuevas nacidas en Europa, las revoluciones independentistas fueron posibles en la Nueva España gracias a líderes que tenían nociones mínimas o amplias de los pensamientos ilustrados desarrollados y afianzados del otro lado del mar algunos años antes. (Tardé unos años en entender cómo se habían desarrollado los hechos históricos que les acabo de contar, pero ya puedo estar en paz después de casi reprobar Historia en más de una ocasión, pero de salvarme al fin en Historia Universal en preparatoria, gracias a que la maestra nos contaba todo como si fuera un chisme personal).

Ahora que tenemos contexto, hablemos de uno de los mayores contribuyentes de la biología que apareció y se destacó en este periodo: Carl von Linnaeus.

Linnaeus o Linneo (depende de quién lo escriba y de dónde sea, pero es el mismo nombre, así que para facilitarte la lectura y evitarme problemas con la dislexia, lo dejaremos como Linneo) nació en 1707 en Suecia. Su padre fue un pastor luterano, pero también un amante de las plantas enfocado en la jardinería, de quien Linneo heredó esta pasión. Desde muy pequeño aprendió tanto sobre plantas que algunas personas cercanas le llamaban el “Pequeño Botánico”. Al acercarse su época estudiantil, Linneo quiso estudiar algo que le interesara, pero su padre lo obligó a iniciar su formación como clérigo. Ser un líder espiritual en aquella época suponía una solvencia económica favorable, así que no era algo que podían discutir, sí o sí Linneo debía ser pastor.

Con 17 años comenzó sus estudios, pero sólo duró un par de años en el colegio, ya que al final resultó que, para sorpresa de nadie, Linneo había puesto demasiada atención a materias relacionadas con el área de la botánica mientras que lo demás lo dejaba de lado. Eso de saltarse las clases para estudiar otra materia es necesario en ocasiones, aunque a veces puedes encontrarte con el profe de la materia que habías saltado o de la que estabas repasando. Me llegaron a pasar ambas más de una vez.

El buen Carlitos no estaba rindiendo bien en el colegio, ya que su mayor interés y amor en el momento eran las plantas, conocer bien sus estructuras, cómo crecían, qué diferenciaban los pétalos, hojas o tallos de las flores de diversas especies, revisaba meticulosamente los pistilos de cada flor para saber cuántos había, etcétera. Era tan metódico que llamó la atención de uno de sus profesores de colegio, el doctor Rothman. Este señor había estudiado medicina, pero su interés por la botánica era tal que podía compararse con Linneo. Muy probablemente se vio reflejado en el adolescente que tenía todo el potencial de convertirse en un gran científico, aunque muchos de sus otros profesores realmente lo dudaran.

Podemos imaginar cómo se sentía Linneo estudiando materias que no le gustaban y tratando de pasar más tiempo en asuntos de su interés. Ahí es donde aparece el doctor Rothman, quien comenzó a adentrar más a Linneo en la botánica, explicándole las formas en que las plantas podían describirse y clasificarse según varios sistemas, principalmente el de Joseph Pitton de Tournefort, un botánico francés autor de Éléments de botanique, libro donde registró y clasificó las plantas conocidas en un sistema de grupos que iban de grandes a más simples. El objetivo de este tipo de clasificación era ser una herramienta clave para el entendimiento de la historia natural de las especies, gracias a que podías saber si una planta estaba emparentada o no con otra según sus características.

Cuando el padre de Linneo se enteró de su mal desempeño, estaba decidido a sacarlo del colegio y enviarlo a aprender algún oficio, pues era necesario que pudiera asegurar su futuro, pero el doctor Rothman intercedió y dio la opción a Linneo de estudiar medicina, área donde se podría enfocar en el estudio de la botánica tanto como quisiera, además de ver más temas que le podrían interesar.

Nuestro protagonista se matriculó a los 20 años en la Universidad de Lund, acogido por Rothman, quien le ofreció estancia y sus libros.

Tiempo después, Linneo se cambió a la Universidad de Upsala, donde había un enfoque más directo a estudios botánicos. Ahí conoció al teólogo Olof Celsius (no el de la escala de temperatura), quien también vio mucho potencial en él. En esos tiempos publicó su primera obra y al poco tiempo empezó a dar clases, así como a cuidar el jardín botánico de la universidad, donde agregó nuevas especies.

Algo que tenían que hacer sí o sí los naturalistas de la época era expediciones por el mundo, y Linneo no se quedó atrás, hizo una a Laponia y otra a Suecia central, lugares donde obtuvo más datos y nuevos registros de plantas. Al regreso de sus expediciones se dio a la tarea de por fin licenciarse y de obtener el título de médico, así como de publicar, en 1761, su obra más importante y por la cual le hemos dado tanto protagonismo en estas páginas: Systema Naturae.

En esta obra, Linneo clasifica más de 10 000 especies, y eso sólo en la primera edición, porque entre más tiempo pasaba más organismos nuevos encontraba, nombraba y clasificaba. Aquí ya podemos ver la base de la clasificación binomial actual, ya que Linneo acomodó a todos los seres existentes en tres grupos básicos: los reinos animal, vegetal y mineral, ya de ahí agregó los grupos de clase, orden, género y especie.

Vamos a explicar un poco esto. Digamos que tienes figuritas de cada uno de los organismos registrados de Linneo frente a ti y él te da tres cajoneras grandotas. Tú pones frente a cada una los organismos que consideres deberían estar ahí. Ahora es necesario acomodar cada cajonera por dentro, así que Linneo te muestra que cada una tiene diferentes cajones y cada uno viene con la leyenda de CLASE. Te explica las características de cada clase de todas las cajoneras y acomodas a tus organismos según las instrucciones que te dieron. Bien, ya tienes a todos en los cajones, pero para Linneo esto no es suficiente, por lo que te da unas cajas con subdivisiones (como esas que tiene tu mamá, tu abuelita o tú para poner las cuentitas de tus pulseras), cada una dice ORDEN y cada subdivisión GÉNERO, así que Linneo te explica que dependiendo de las similitudes que tengan tus organismos debes acomodarlos y, ya que tengas todas las cajas llenas, debes revisar sus diferencias y acomodarlos en las subdivisiones. Ya que están todos los cajoneros llenos, los cajones organizados, las cajas listas y las subdivisiones hechas, te das cuenta de que algunos organismos que hay en tus subdivisiones se parecen mucho, pero hay cosas que nomás no cuadran, así que decides hacer bultitos en la subdivisión para así diferenciarlos mejor. Llega Linneo de nuevo y te dice que justamente era lo que te iba a pedir, porque cada bultito es una especie.

Básicamente ésa es la clasificación de Linneo. Quizá te parezca muy metódico y laborioso si piensas que tenías que acomodar 10 000 figuritas e ir agregando las que iban llegando. En algunas ocasiones tendrías que poner un cajón nuevo; otras, una nueva subdivisión en una caja. Así se iba armando el sistema de clasificación que tenemos hasta nuestros días (que ha cambiado bastante desde que lo hizo Linneo) y que nos ayuda a entender a los seres vivos sin confundirnos de nombre, porque en este sistema no hay errores de identidad gracias a los nombres científicos.