Especial El demonio que hay en ti

INTRODUCCIÓN

En aquella época lejana en la que la gente entablaba conversación en los aviones, a veces me preguntaban a qué me dedicaba.

—Soy psiquiatra y psicoterapeuta y trabajo con delincuentes

violentos — respondía.

La ligera curiosidad se transformaba en asombro.

—Pero es imposible ayudar a esa gente, ¿no? ¿No nacen así?

Otros decían que era una «pérdida de tiempo» molestarse con «semejantes monstruos». De vez en cuando, un compañero de viaje británico decía en voz baja:

—Sinceramente, creo que el Parlamento debería volver a instaurar la horca.

Hoy en día, si alguien se pone a charlar mientras nos abrochamos el cinturón de seguridad, me dan ganas de decir que soy florista.

Pero he empezado a sentir la necesidad de dar un paso al frente para ofrecer una respuesta mejor a las preguntas de cómo y por qué me dedico a esto. A fuerza de escuchar a «esa gente» explicar cómo llegaron a cometer hechos indescriptibles de crueldad y de trabajar para ayudarles a asumir la responsabilidad de sus actos, he aprendido grandes lecciones sobre la naturaleza humana. En treinta años de encuentros gratificantes y a menudo impredecibles, he tenido el privilegio de ser testigo de la asombrosa capacidad de cambio que tienen nuestras mentes.

En estos tiempos de creciente polarización y otredad creo que es posible encontrar consuelo y esperanza en los relatos que aquí se ofrecen, que, aunque a primera vista puede parecer que traten sobre aquellos a los que tanto tememos, poco a poco revelan una humanidad común. Te invito a entrar conmigo en cada capítulo para enseñarte lo que he visto y oído en los extremos de la experiencia humana. Al hacerlo, espero convertir el gran sufrimiento vivido y causado por una minoría desafortunada en relatos valiosos para la mayoría. A pesar de sus diferencias, cada paciente aquí representado revela cómo el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto y las etiquetas de víctima y agresor no son inamovibles y pueden coexistir.

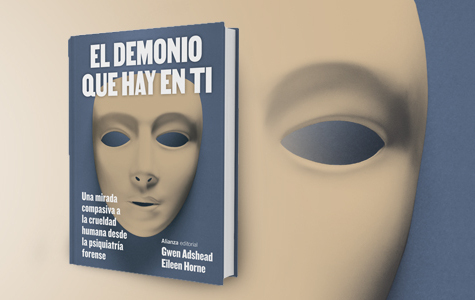

El proverbio «Better the devil you know than the devil you don’t» [literalmente «mejor el demonio conocido que el demonio por conocer»], que da a este libro su título original (The Devil You Know), sugiere que los demonios que conocemos son menos peligrosos. Acercándose a lo desconocido y temido, el lector comprenderá, al igual que yo, que somos más parecidos que diferentes. Soy consciente de que aceptar la humanidad que tenemos en común con «monstruos» puede ser difícil para el lector; para mí lo ha sido. Parafraseando las hermosas palabras de la hija del rey Lear: «Nos conocemos muy poco a nosotros mismos».

Cada crimen violento es una tragedia para todos los implicados. No estoy aquí para argumentar que las acciones de este tipo deban justificarse o que las prisiones y los hospitales de seguridad deban vaciarse. Aunque creo que encarcelamos a demasiadas personas, fundamentalmente para saciar la sed colectiva de venganza, no me cabe duda de que un subgrupo de delincuentes violentos deberá quedarse en centros de seguridad permanentes. También entiendo que la venganza es humana y natural, pero puede dejarnos atrapados en el miedo y la rabia, reproduciendo la misma crueldad que condenamos como «maldad». El dicho popular de que odiar es como tomar veneno y esperar que sea el otro el que muera es muy sabia. Y como Gandhi y otros han observado, una sociedad justa debe tratar con compasión a sus peores miembros. Aquí es donde entra la psiquiatría forense.

Cuando estudiaba medicina en los años ochenta, la psiquiatría seguía siendo una especialidad a menudo menospreciada, a pesar de las evidencias, conocidas desde la época clásica, de que una mente sana es esencial para un cuerpo sano. (Y para una sociedad sana; como le gusta decir a un compañero mío, «los psiquiatras son los médicos que cuidan la única parte del cuerpo que tiene derecho a voto».) Consideré brevemente estudiar cirugía ortopédica, probablemente porque quería arreglar cosas y me atraía su efectividad pragmática. Pero la psiquiatría me llamó porque vi que la complejidad y el poder de la mente humana eran inmensos y que cambiar mentes tenía un impacto tanto personal como político. Cuando empecé, pensé que se trataba de hacer que la gente se sintiera mejor, pero el tiempo me ha enseñado que se trata de ayudarla a entender mejor su mente, algo muy diferente.

En aquel entonces, la metáfora predominante era la de la mente como un ordenador, una máquina en la que la identidad está programada. Los pensamientos y emociones se «procesan» y «archivan»; «cambiamos de modo» o «volvemos a la configuración predeterminada» al desempeñar diferentes funciones. Pero después de muchos años he llegado a la conclusión de que la mente es como un arrecife de coral: antigua, compleja, misteriosa, no desprovista de sombras y riesgo, pero dotada de una valiosa diversidad. Puede parecer caótica, pero es un ecosistema estructurado, infinitamente fascinante y esencial para la vida. En situaciones de estrés ambiental, los arrecifes pueden perder el color y marchitarse, pero también hemos visto cómo pueden responder a ciertas intervenciones y hacerse más resistentes. La exploración de la vida en la que me embarqué como estudiante, y que continúo cada día, requiere sumergirse en una oscuridad donde pueden aparecer cosas tan bellas como peligrosas. Este proceso puede ser turbulento para mí y mis pacientes; no dudo en reconocer que me costó tiempo y esfuerzo aclimatarme y aprender a respirar con tranquilidad.

La palabra «forense» deriva del latín forum, un lugar para escuchar litigios. Además de evaluar, diagnosticar y coordinar la atención a los pacientes como cualquier otro especialista médico, los psiquiatras forenses estudiamos el modo en que la sociedad responde y trata a las personas que infringen la ley penal. Este trabajo plantea muchas cuestiones éticas y jurídicas sobre la responsabilidad, la voluntad y la culpa de los actos realizados por personas con trastornos mentales. Los que trabajamos en hospitales de alta seguridad formamos parte de un equipo que ofrece una atención coordinada, como he hecho durante la mayor parte de mi carrera. Como si fuéramos compañeros de buceo, elaboramos un plan y compartimos la responsabilidad sobre la seguridad de los demás. El trabajo forense ha sido para mí una elección ideal: soy colaboradora por naturaleza, como demuestra mi trabajo como terapeuta de grupo y coautora de este libro.

He pasado mi vida laboral trabajando para el Servicio Nacional de Salud británico [NHS en sus siglas en inglés]. Como muchos lectores sabrán, el NHS se fundó después de la Segunda Guerra Mundial según el principio de que la asistencia médica debe ser proporcionada por el Estado y financiada por las arcas públicas, ya que toda la ciudadanía se beneficia de una población sana. Pero como los gastos han aumentado y la gente vive más, los sucesivos gobiernos han ido acercando el NHS a un modelo más basado en el mercado para hacer frente a la demanda. Las menciones a los «fideicomisos» del NHS en las páginas siguientes se refieren a las unidades individuales de negocio (muy parecidas al modelo estadounidense de los seguros) que se crearon tras una reestructuración a gran escala en 2001. Hoy, el Reino Unido, como muchos otros países, no consigue proporcionar una atención adecuada a la salud mental. En estos tiempos es urgente considerar cómo podemos volver a equilibrar las prioridades y reconocer los enormes beneficios sociales y humanos de cuidar por igual la mente y el cuerpo.

Mis compañeros de profesión y yo tenemos que vivir sabiendo que trabajamos en un sistema deficiente y difícil, sobre todo en las prisiones, donde la demanda de atención a la salud mental supera con creces nuestra capacidad. Somos parte de una democracia, un sistema donde la gente vota a gobiernos cuyas políticas, incluida la encarcelación masiva, reflejan la voluntad de una mayoría. Aunque las condenas por violencia delictiva se han reducido desde que empecé a estudiar medicina, cada vez se encarcela a más personas durante más tiempo. Con tasas más altas en Inglaterra y Gales que en cualquier otro lugar de Europa occidental, también ha aumentado el número de personas encarceladas que necesitan atención en materia de salud mental. Por desgracia, se estima que aproximadamente el 70% de los presos tiene al menos dos problemas de salud mental, lo que significa que cada vez que trabajo con una persona afligida en prisión, sé que hay muchas más como ella a las que no llegaré nunca. Eso no quiere decir que pueda darme por vencida y marcharme; todos los médicos vamos hacia el sufrimiento y ayudamos como podemos.

A lo largo de las últimas tres décadas he trabajado en prisiones y fuera de ellas, pero sobre todo he estado en el Hospital Broadmoor en Berkshire, a unos ochenta kilómetros al oeste de Londres. Se construyó en 1863 como parte de un sistema victoriano de manicomios (del griego, que significa «donde se cuida a los locos»), lugares donde atendían a «locos criminales», a veces indefinidamente. Su aspecto original de imitación gótica y haber albergado a algunos de los criminales más célebres del Reino Unido hicieron de Broadmoor un lugar especialmente escabroso en el imaginario colectivo. Pero hoy, los lugares como Broadmoor no se ven como mazmorras para personas condenadas y rechazadas; atienden a pacientes que, por lo general, progresan, y la estancia media es de cinco años. Cuando me uní a la plantilla, en los edificios de ladrillo rojo se trataba a unos seiscientos pacientes, tanto hombres como mujeres. Ahora acoge a solo doscientos hombres en edificios nuevos y modernos y, la verdad, se parece más a un pequeño aeropuerto regional que a una pesadilla. La mayoría de los pacientes que trato allí han sido internados por un juez tras un juicio o trasladados desde prisión para recibir tratamiento si su salud mental se ha deteriorado.

Con los años, he llegado a la conclusión de que «esta gente» es superviviente de un desastre, siendo ellos mismos ese desastre. Mis compañeros y yo somos los servicios de emergencia, les conocemos en un momento clave de su vida y les ayudamos a asumir una nueva identidad que parece permanente. Como dijo uno de mis pacientes: «Puedes ser exconductor de autobús pero no puedes ser exasesino». Ayudar a alguien a sobrellevar la vergüenza y el trauma y explorar las causas y consecuencias de su violencia puede ser un proceso largo y difícil. Con independencia de lo «meticulosas» que sean las sesiones, pueden ser titubeantes e inconexas. Algunas personas no tienen palabras para hablar de sus sentimientos o no comprenden lo que es real. Para traducir mi experiencia, he unido fuerzas con mi amiga Eileen Horne, dramaturga y escritora, profesiones que, como la mía, durante mucho tiempo se han ocupado de dar sentido a lo que no lo tiene y usar la imaginación para generar compasión. Juntas hemos identificado historias de pacientes extraídas de muchas consultas a lo largo de los años, dándoles vida en cuidadosas composiciones para proteger su privacidad y el secreto profesional médico, así como para respetar a las víctimas, sus familias y las familias de los agresores.

Empezando por mis primeros días como psicoterapeuta en el Hospital Broadmoor, en este libro trazo el arco de mi vida laboral y las lecciones que he aprendido, a menudo a base de cometer errores. Por el camino, reflexiono sobre los cambios tectónicos que he visto en el NHS. Los pacientes descritos en las siguientes páginas han cometido delitos muy diversos y tienen diferentes orígenes y problemas de salud mental, lo que me permite ilustrar algunos de los avances en las terapias psicológicas y los cambios en el sistema judicial a lo largo del tiempo. También me planteo cuál es el pronóstico de cara al futuro. He destacado algunas cuestiones en las que, en mi opinión, ciertos cambios factibles de enfoque o actitud podrían suponer una gran diferencia no solo para los pacientes forenses, sino para la seguridad y el bienestar de la sociedad en general.

He ejercido íntegramente en el Reino Unido, pero aportaré datos, estudios y experiencias profesionales de otros países, así como casos que son de dominio público, cuando proceda, sobre todo de Estados Unidos. Hay un equilibrio de género en estos relatos, aunque las mujeres representan menos del cinco por ciento de los delincuentes del Reino Unido, porque he investigado mucho la violencia femenina y he trabajado con muchas mujeres violentas y sé que sus voces no siempre se escuchan. Alrededor de la cuarta parte del libro está protagonizada por personas racializadas, en proporción a la población de prisiones y hospitales de seguridad, un dato bastante revelador, pues constituyen solo en torno a una octava parte de la población general del Reino Unido. Por último, aunque la mayor parte de mi trabajo ha sido con autores de homicidios en hospitales psiquiátricos, aquí se incluyen otros delitos violentos, como incendios provocados, acoso y violencia sexual, basados en personas que he tratado en prisiones o en libertad condicional. Dos capítulos son sobre personas que ni siquiera han sido acusadas de un delito, cuando tuve que examinar su posible riesgo.

Un tema recurrente importante de este libro y de toda labor forense es la idea de que existen factores comunes de riesgo de violencia. Uno de mis compañeros comparó una vez el desencadenamiento de la violencia con la liberación de un candado en una bici, idea a la que vuelvo a menudo. Los dos primeros «números» de la combinación son probablemente sociopolíticos, relacionados con la masculinidad, la vulnerabilidad y la pobreza; dicho claramente, la mayor parte de la violencia la cometen hombres jóvenes y pobres. Los dos siguientes factores son específicos del agresor, como la drogodependencia o diferentes tipos de adversidades vividas en la infancia. El último «número», el que hace que el candado se abra y desate un acto de dañina crueldad, es el más intrigante. He descubierto que suele ser idiosincrático, algo en la acción de la víctima que tiene un significado solo para el agresor: un gesto sutil, una frase familiar, incluso una sonrisa. El tema central de mi labor con delincuentes siempre es la búsqueda de este factor fatídico que los empuja a la violencia, para poder averiguar dónde encaja con la historia de sus vidas. A menudo es como rastrear una presa escurridiza, un pez diminuto en un laberinto de algas y coral. Requiere tiempo y apertura de mente, la voluntad de mirar y un poco de luz.

Uno de los profesores y mentores que más me han influido fue el doctor Murray Cox, médico psicoterapeuta en Broadmoor. A menudo hablaba de la importancia de escuchar la poesía inconsciente de aquellos que parecen brutales, incluso inhumanos, y en las páginas siguientes comparto algunos ejemplos sorprendentes.

Murray tenía un paciente que una vez le dijo:

—Estoy ciego porque veo demasiado, así que estudio con una

lámpara oscura.

Esta extraordinaria metáfora resume el objetivo de este libro: todos podemos estar ciegos a veces, ya sea por miedo, intolerancia o negación. También es posible que la persona sentada a mi lado en el avión que enseguida siente miedo o desprecio hacia mis pacientes se quede en lo superficial de las películas, redes sociales o noticias sensacionalistas. Invito a los lectores a mirar bajo la superficie, a ir más allá de mitos e ideas preconcebidas, a bucear hasta donde las historias oscuras contienen gran iluminación. Juntos conoceremos a individuos, no datos ni monstruos.

Este camino no será sencillo. Hace falta un tipo radical de empatía para sentarse con un hombre que ha decapitado a su amante o una mujer que ha apuñalado varias veces a un amigo, por no hablar de alguien que ha hecho daño a su propio hijo. Para intentar comprenderlos y aprender cosas nuevas sobre nosotros mismos, habrá que ir por donde van ellos, ver lo que ellos ven. Le pido al lector que mire lo que será difícil no ver, y yo estaré a su lado trabajando para transformar el sufrimiento en significado. Capítulo a capítulo, a medida que la luz gane fuerza, espero que el lector pueda concebir nuevas posibilidades de aceptación y de cambio.

Dra. Gwen Adshead y Eileen Horne

Revisado y actualizado para la edición de 2022