Vicente Alfonso y los libros que surgen de dilemas éticos

Su novela más reciente, "La noche de las reinas", es un relato polifónico que retrata el México convulso de los años setenta. Descubre su proceso creativo y su visión sobre el periodismo y la literatura.

Vicente Alfonso presenta La noche de las reinas, una novela que, a través de cuatro voces distintas, reconstruye el México olvidado de los años setenta, un periodo marcado por la violencia política y las contradicciones sociales. El autor explica cómo el certamen de belleza que sirve como eje narrativo revela las tensiones entre el poder, el activismo y las vidas marginadas. Además, recomienda libros que surgen de dilemas éticos.

Videoentrevista con Vicente Alfonso

El México de los setenta

A lo largo de su carrera como escritor y periodista, Vicente Alfonso ha ganado premios como el Sor Juana Inés de la Cruz, el Nacional de Novela Policiaca, el Bellas Artes de Crónica Carlos Montemayor y el María Luisa Puga de cuento.

En La noche de las reinas, su novela más reciente, Vicente Alfonso presenta a cuatro personajes radicalmente distintos: una reina de belleza sudafricana, un gobernador, un periodista obstinado y una joven que fue secuestrada en la sierra, para construir un mosaico de voces que revela las fracturas de una sociedad en crisis.

¿De qué trata tu novela La noche de las reinas?

La noche de las reinas es una novela breve que está contada a cuatro voces y que nos habla del México convulso de los años setenta, que la memoria colectiva parece haber olvidado. Toma como pretexto la celebración de un certamen internacional de belleza que convoca muchísimos turistas, chicas de todo el mundo, pero también, por el enorme reflector que representa, a activistas que responden a diferentes causas, por el difícil contexto que había en ese momento: desde Sudáfrica hasta los movimientos guerrilleros en el norte y en el sur del país.

Entonces, yo tomo cuatro personajes ficticios que son absolutamente distintos entre sí. Uno es una reina de belleza que viene a representar a Sudáfrica en el certamen. Otro es el gobernador de Sinaloa en ese momento, el tercer personaje es un periodista que está detrás de su gran historia y, por último, una chica que habita en un pequeño pueblo de la sierra y que fue secuestrada a los 13 años, bajo el eufemismo que se la robaron para casarla. ¿Cómo embonan estas cuatro vidas ¿Cómo se relacionan? Bueno, pues ahí está la novela.

¿Cómo llegas a esta historia, este año y lugar?

Por distintas vías; es un rompecabezas que se fue armando poco a poco. Yo nací en Torreón, pero por su trabajo como abogados y activistas, mis padres tuvieron que dejar la tierra natal con todo y dos bebés que tenían en ese momento y terminamos refugiados en Mazatlán. La novela ocurre en 1978, cuando yo tenía un año de vida.

Me interesaba mucho contar la Sinaloa de mis primeros años de vida, pero también hacer un homenaje, por ejemplo, a los grandes periodistas que en los años setenta estaban persiguiendo estas historias, aún cuando les costaba enfrentar amenazas t no tenían todos los espacios abiertos. Yo estudié periodismo, de ahí iba abrevando. Siempre fui alumno de maestros como Vicente Leñero, Julio Scherer, Elena Poniatowska, Federico Campbell, que en ese momento estaban llevando el registro de las historias que no cabían en las versiones oficiales y que si tenemos un panorama completo o casi completo del México de entonces, es gracias a todas sus crónicas.

Son tan distintos los personajes entre sí, que se mueven en esferas que parecerían no tocarse nunca. Es justamente el certamen lo que los hace tocarse. Por eso la novela transcurre en un periodo de 24 horas exactas: necesitaba algo que le imprimiera un sentido de urgencia a las acciones, si no me iba a ganar mi yo cronista, con esta pasión por comentar todo.

¿Cómo fue para ti narrar los acontecimientos con límite de tiempo?

Un reto. Vicente Leñero aconsejaba en sus talleres no ceder a la fiebre por hacer estructuras complejas. Solía recomendarnos que tratáramos de hacer novelas difíciles de escribir para que fueran fáciles de leer. Yo considero, por supuesto, que él hizo muchas novelas perfectas.

No olvidemos que hay obras como el Ulises, de James Joyce, que transcurre también en un día. Entonces, ¿cómo contar en versión irlandesa una de las grandes gestas como lo es la Odisea? Joyce elige darle un lapso de 24 horas. Yo traté de hacer lo mismo. Con toda proporción guardada, lo que yo quería era escribir una gran odisea mazatleca, llevar a los personajes a puntos muy luminosos, pero también puntos muy oscuros en este lapso, precisamente para someterlos a prueba. Ahí estaba el reto: tenía que imaginar no nada más espacios propicios, sino pretextos para poner a todos los personajes a hablar. Ya juzgarán los lectores si lo logré o no lo logré.

¿Cómo tuviste la idea de centrar tu historia en el marco de un concurso de belleza?

Yo pertenezco a esa generación que veía bien a los concursos de belleza, como algo totalmente inofensivo, e incluso la clase política lo vendía como algo saludable y benéfico, como una entrada al primer mundo.

México fue sede en varias ocasiones de estos concursos y siempre se vende como una actividad multicultural, de respeto, cuando en realidad integra prácticas profundamente colonialistas, incluso racistas y machistas.

Empecé a ver crónicas de la época muy críticas respecto a lo que había pasado, y me di cuenta de que incluso las chicas participantes se quejaban de las intensísimas agendas que tenían que seguir, del tipo de actividades: en más de una ocasión las obligaban a ir a eventos privados, a bailar con políticos o con empresarios, asistir a cenas, a tomarse fotos o a durar horas de pie, a caminar bajo el sol en desfiles.

Me parecía que ese podía ser un buen escenario, no solo para retratar las prácticas que ya mencioné, sino también todo lo que estaba rodeando. Es decir, La noche de las reinas hace referencia no nada más a estas chicas concursantes sino a mujeres de muy distintos ámbitos, como Irene, que habita en la sierra y busca una vida mejor.

La carpintería narrativa

Para Vicente, esta novela también es "un homenaje a las diversas dificultades que en aquellos años representaba querer hacer periodismo y recolectar testimonios de ese México que permanecía en la sombra o en silencio".

¿Qué significó para ti construir el personaje del escritor que es también periodista, como tú?

Al personaje, Jacinto Garay, le pasa lo que al protagonista de El viejo y el mar, de Hemingway, novela que cuenta los grandes esfuerzos que hace un pescador de 53 años para reconocerse fuerte en todas sus posibilidades, en un recorrido en solitario. Mi periodista es igual: está detrás de los testimonios, va armando el rompecabezas de la historia que quiere escribir. No quería dejar de lado estas grandes gestas periodísticas, porque quienes ejercen el oficio debían desde cargar las grabadoras, tomar fotografías análogas (había que cuidar los rollos y luego revelarlos) y convencer a la gente, muchas veces en pequeñas comunidades de la periferia, de dar testimonio de lo que había vivido.

Yo mismo he sido periodista, me ha tocado enfrentar esto de pedir que te cuenten una historia con grabadora por de por medio y que a la gente le da miedo. Es un trabajo muchísimo más complejo de lo que parece a simple vista.

¿Para qué sirven los talleres literarios y cómo te ha ido como maestro?

Un pedagogo chileno que se llamaba Ezequiel Ander-Egg definió el taller como un espacio en donde uno aprende haciendo, y eso nos sirve perfectamente para definir el taller literario, para conocer primero cuáles son las herramientas del narrador y cómo se pueden aplicar; uno tiene que enfrentarse a los problemas del día a día de la historia que quiero contar.

¿Cómo definir un punto de vista narrativo? ¿Y la relación con el tiempo del personaje? ¿Cómo definir la estructura? ¿Quién decide cuántos capítulos debe de tener una novela? Hasta que uno se enfrenta a esa bola de queso Oaxaca, que tiene que ir deshebrando, no lo piensa, porque creemos que las novelas traen los capítulos ya decretados desde el cielo o desde alguna entidad suprema, pero es el escritor el que tiene que decir cómo se cuenta la historia, en cuántos capítulos o sin capítulos, porque Pedro Páramo, por ejemplo, es una novela sin capítulos, es fragmentaria.

Todas esas son cosas que parece que no están, pero que se notaría mucho si faltaran; eso es lo que hacemos en un taller de carpintería narrativa. Además, tiene enormes ventajas, como procurar una serie de compañeros, un universo de lectores que uno procura que sea lo más heterogéneo posible.

Un taller es un espacio de experimentación que nos permite salirnos de nuestro propio yo, tomar esas decisiones en beneficio de esa comunidad, a veces no tan palpable, de lectores, para la que estamos escribiendo.

¿Qué es para ti la literatura hoy en día?

Me lo he preguntado varias veces en diferentes momentos de la vida y cada vez encuentro respuestas que me dejan más satisfecho. Al principio la literatura era un juego y un espacio de socialización. Cuando era joven empecé en talleres literarios, aunque yo leía desde muy pequeño. A medida que he ido creciendo y pasan los años, me encuentro con que la literatura es también una suerte de laboratorio de todo lo que tiene que ver con lo humano.

Vivimos inmersos en una serie de reglas establecidas o fácticas, pero no hay persona que no imagine que su vida podría ser de otra forma, que podría vivir bajo otros parámetros. Esa forma de imaginarlo es la literatura, es decir, la literatura es un espacio que nos permite, en un ambiente controlado, imaginar qué podría ser de nosotros como sociedades y como individuos, tratando de resolver dilemas éticos.

Vicente Alfonso y los libros que surgen de dilemas éticos

-

A mí me gusta mucho la obra de Mark Twain. Es uno de mis autores favoritos, y Huckleberry Finn es una obra que surge de los enormes dilemas éticos de la guerra civil norteamericana, como el esclavismo. Los grandes personajes encaran esto. Entonces, al igual que el Quijote o que Frankenstein, no es una lectura inofensivas No es casualidad que las dictaduras más férreas de todos los tiempos prohíban ciertas obras literarias que son espacios de experimentación social y, por lo tanto, no hay que subestimarlas.

-

Nostalgia de la sombra es la primera novela de Eduardo Antonio Parra, heredero de autores como Juan Rulfo y José Revueltas, dice la crítica. Se publicó originalmente en 2002 y se acaba de reeditar porque tiene un tema muy actual: su protagonista es un asesino a sueldo que nunca mata por gusto, sino porque está convencido de que es su trabajo. Solo asesinaa personajes que le son señalados, pero de pronto enfrenta un gran dilema: por primera vez le piden que mate a una mujer. Se empieza a cuestionar, va construyendo lo que llamamos una ética personal. Es una novela que tiene mucha tensión, nos retrata un México de inicios de este siglo, tiene profundidad psicológica y nos mete de lleno en dilemas éticos.

-

Herida fecunda, de Sandra Lorenzano, ganó el Premio Málaga de Ensayo y parte de una idea que comparten autoras como María Zambrano y Clarice Lispector: ¿qué pasa cuando alguien tiene que dejar su patria forzado por las condiciones políticas y sociales? Es el caso de Sandra Lorenzano, que en el 76 tuvo que dejar su natal Argentina ¿Cómo se hace para que eso que en un principio es una experiencia traumática se convierta en algo que propicie literatura? Este libro engloba una serie de ensayos muy breves de gran profundidad que no se queda en el pasado, pues vemos migraciones en Europa, África, China. Además, Lorenzano es poeta, ensayista y novelista, así que sabe cambiar muy bien de registro y combinarlos. Es un estupendo libro.

-

Mark Twain es uno de mis santos patronos. Fue periodista muchos años. Tenía una relación con el río Misisipi muy fuerte. Él soñaba con ser capitán de barco en este río y lo fue durante dos años, en barcos de vapor, hasta que su sueño quedó interrumpido por la guerra civil norteamericana. Tuvo que buscar otro empleo y llegó al periodismo. En este libro cuenta su relación con el río, los conflictos internos que representó la guerra civil y como de ser alguien poco interesado, por ejemplo, con el drama del esclavismo, llega a ser alguien plenamente convencido de la necesidad de abolir la esclavitud. Es un libro que también nos da muchas claves literarias. De hecho, no es remoto pensar que Borges abrevó de aquí para escribir varios de sus cuentos.

-

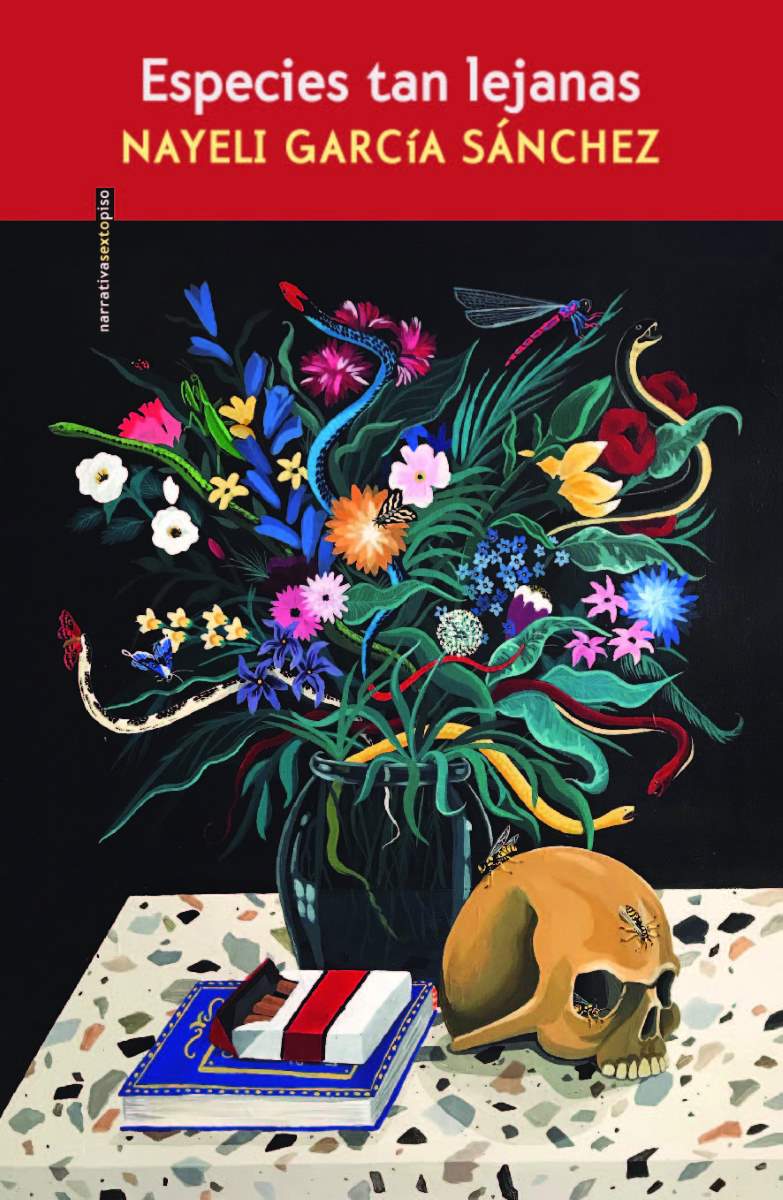

Nayeli García Sánchez es una joven autora, académica también, cuya tesis doctoral analiza obras como Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza; Hasta no verte Jesús mío, de Elena Poniatowska, y Cartucho, de Nellie Campobello, y todos esos conocimientos narrativos que le dan estas novelas testimoniales los aplica aquí. Es un tema absolutamente rulfiano, de una chica que decide ir a la búsqueda de su padre y se dedica a hacer una pesquisa sobre quién era y por qué la abandonó. Nayeli añade un detalle simbólico que me parece crucial. La protagonista de su novela es un especialista en arácnidos que trabaja en la UNAM, que reflexiona si podamos aprender de otras formas de vida a relacionarnos. Es un libro con una densidad apabullante, que lo deja uno muy bien recompensado después de leerlo.