Salvador Hurtado recomienda clásicos fundamentales

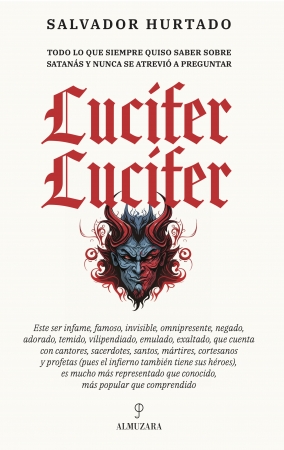

El escritor y conferencista desentraña en su ensayo "Lucifer, Lucifer" a la figura diabólica desde sus raíces lingüísticas hasta su peso en la teología occidental.

El diablo es el personaje más citado y menos comprendido de nuestra cultura. Salvador Hurtado, académico y narrador premiado, lo demuestra en Lucifer, Lucifer, ensayo que surge de una pregunta incómoda: ¿por qué un símbolo tan omnipresente sigue siendo un misterio? Aquí habla al respecto y recomienda clásicos fundamentales.

Videoentrevista con Salvador Hurtado

Demonios de ayer y hoy

En un mundo que presume de racionalidad, donde la ciencia ha desmitificado tantos fenómenos, hay un símbolo que persiste con tenaz vitalidad: el diablo. Salvador Hurtado, escritor y académico mexicano, se adentra en este territorio pantanoso con un ensayo que combina rigor académico y agudeza literaria para explorar lo que él llama "el personaje más incomprendido de Occidente".

Más que un estudio teológico, el libro es una arqueología cultural que rastrea las metamorfosis de esta figura, porque para el autor, Lucifer sigue siendo un protagonista incómodo pero necesario en nuestro imaginario colectivo: el espejo oscuro donde proyectamos nuestros miedos más profundos, las tentaciones más secretas y esa pregunta que nos persigue desde la noche de los tiempos: ¿qué hace al ser humano capaz de tanto mal?

Salvador, ¿cómo nace tu libro Lucifer, Lucifer?

Este libro está basado en mi tesis doctoral en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Sabemos que una de las ramas de la literatura es la lingüística, y dentro de ella está la semiótica, que analiza el símbolo. ¿Y qué más interesante que analizar el símbolo del mal en nuestro tiempo? Siempre estudiamos la mitología griega, prehispánica o nórdica, pero descuidamos nuestra propia mitología.

Me atrajo el personaje de Lucifer o Satanás porque es paradójico: todo mundo habla de él, pero pocos conocen su origen, cómo evolucionó a través de la historia. No siempre se le representó igual. Es un personaje más mencionado que conocido, más evocado que estudiado. Tenemos diablitos de feria, de película, pero la idea del mal personificado tiene raíces profundísimas, porque es parte fundamental de la experiencia humana.

¿Cómo es la estructura del libro?

La escolástica medieval nos legó el principio de "definitio terminorum": ¿qué significa exactamente "diablo"? ¿Cuál es el origen de la palabra "demonio"? ¿Son conceptos equivalentes?

El rastreo etimológico nos lleva a entender que estas palabras tienen sus raíces en el protoindoeuropeo, mucho antes de la formación del latín, el griego o las lenguas germánicas. Su conexión con términos relacionados con lo divino y lo sagrado revela una paradoja fundamental: lo demoníaco y lo divino comparten un origen lingüístico común.

Contrario a lo que podría suponerse, la conceptualización del diablo como entidad específica es relativamente reciente en términos históricos. Mientras tenemos evidencia de prácticas religiosas que se remontan a 40 mil años atrás, la figura del demonio como tal no aparece hasta el sexto o quinto milenio antes de Cristo. El concepto del diablo propiamente dicho emerge aún más tarde, con la religión zoroástrica persa alrededor del siglo VI a.C.

En el canon judío, la figura de Satanás como entidad diferenciada no aparece sino hasta el libro de Job (siglo V a.C.), considerado un texto protocristiano por sus características teológicas. Resulta revelador que en el Génesis, la serpiente del Edén nunca sea identificada explícitamente como Satanás; simplemente se la describe como "el más astuto de los animales". Esta ausencia temprana del diablo en los textos fundacionales demuestra cómo la personificación del mal fue una construcción cultural posterior, no un elemento originario de la espiritualidad humana.

Entre Dios y el deseo

Salvador Hurtado, ganador del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo (2008) y el Premio Iberoamericano Juana Santacruz (2009), ha impartido conferencias en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y otros espacios académicos. Con Lucifer, Lucifer revela que el Mal, más que un ente, es el espejo de nuestras contradicciones. Como advierte el libro: "El abismo donde están encadenados los ángeles caídos es una sima que finalmente nos mira desde adentro de nosotros mismos".

¿Qué papel tuvo el diablo en la construcción de las religiones?

Podemos abordar este tema desde dos perspectivas fundamentales: la teológica y la práctica. En el plano teológico, el libro de Job constituye un texto protocristiano esencial. Sin la figura del diablo, ¿de qué vendría a salvarnos Cristo? Todos los elementos del cristianismo están presentes en esta narración.

Dios permite que Satanás pruebe a Job, afectando su salud, sus bienes y su familia, hasta reducirlo a un estado de miseria absoluta: un hombre piadoso, enfermo de lepra, postrado en un muladar y rascándose con una teja. Sus amigos lo acusan: "Estás blasfemando. Si afirmas ser inocente, estás declarando a Dios injusto. Seguro pecaste y por eso te castigan". Sin embargo, el texto es claro: Job no cometió falta alguna.

Dios finalmente recompensa a Job duplicando sus posesiones, estableciendo así los pilares de la teología cristiana: la prueba, la fe inquebrantable y la recompensa divina. Estos conceptos fueron adoptados del zoroastrismo y adaptados a la tradición judía.

El libro de Job marca el momento en que la religión judía había evolucionado filosóficamente para acoger la idea del Mesías. Sin el concepto del "Príncipe de este mundo", la figura de Cristo perdería su sentido salvífico. La Cábala, aunque no forma parte del canon judío, aporta otra perspectiva valiosa: la historia de ángeles que encarnan para guiar a los humanos.

¿Cómo se vincula el concepto de Lucifer con el deseo sexual?

La Cábala, aunque no canónica, dice que los ángeles encarnan para guiar a los humanos. Los rabinos explican que, como seres puramente espirituales, estos ángeles desconocían los impulsos carnales hasta que, al adquirir cuerpos físicos con sus hormonas y deseos, se vieron abrumados por la belleza de las hijas de los hombres, cayendo en la lujuria. Esta narrativa ilustra el conflicto entre espíritu y materia.

San Agustín fusionó la teología cristiana con la metafísica griega, particularmente el platonismo. La concepción del cuerpo como cárcel del alma, la desconfianza hacia los sentidos y la superioridad del mundo de las ideas sobre lo material, sentaron las bases para el rechazo cristiano a la sexualidad. Este enfoque contrasta notablemente con la mayor apertura de los primeros cristianos hacia la corporalidad.

San Agustín justificó toda la teología cristiana, y aquí ya hablo de cristianismo sobre las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma, que nuestros sentidos nos engañaban, que el mundo de las ideas o el mundo del espíritu era la realidad y todo lo que tenía que ver con el cuerpo era algo imperfecto, algo sucio, algo que estaba manchado, algo que estaba mal. De ahí es de donde viene este rechazo absoluto de la sexualidad por parte del cristianismo tardío, porque los primeros cristianos no tuvieron ese problema.

Salvador Hurtado recomienda clásicos fundamentales

-

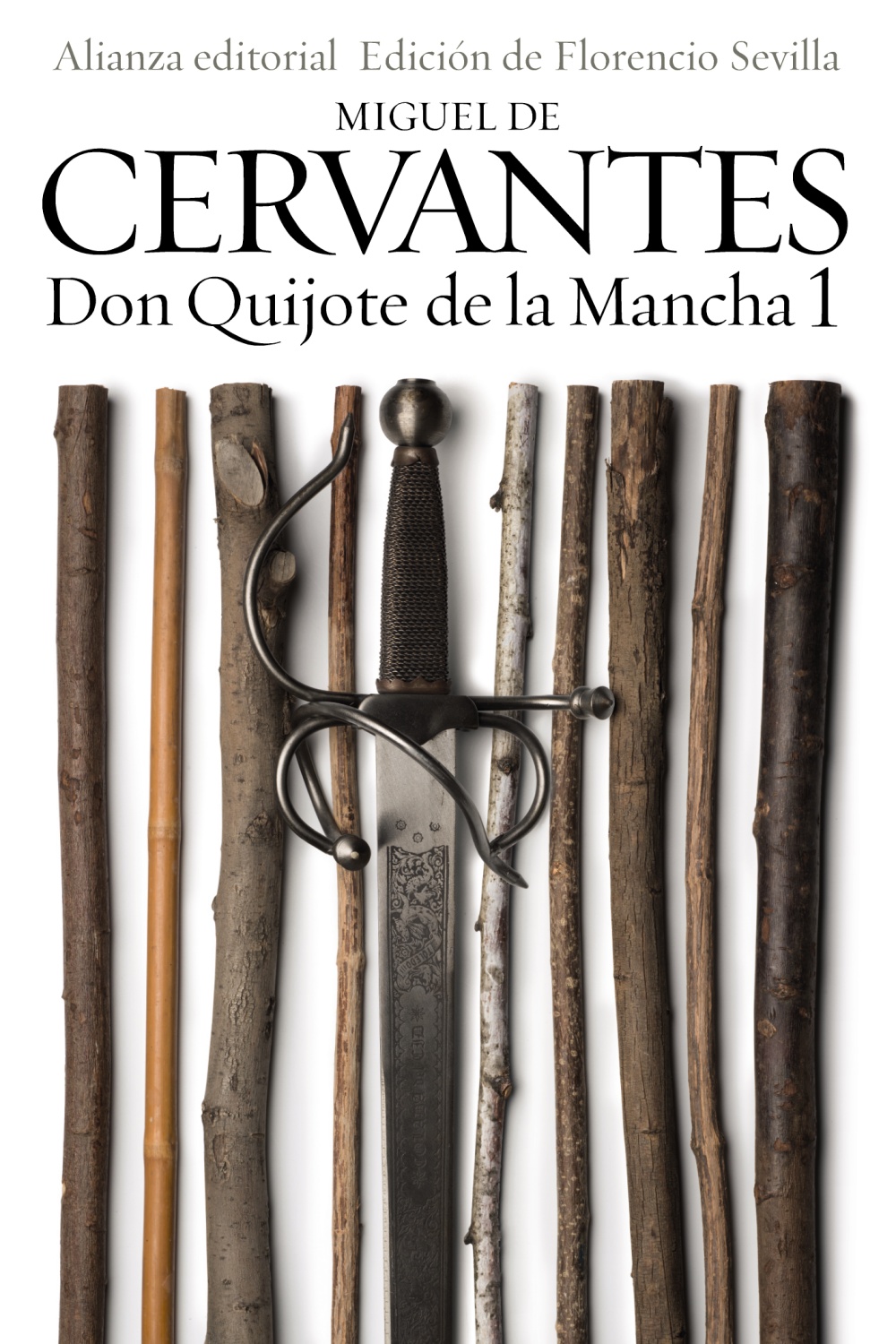

Lo primero que deben hacer es leer a los clásicos. Hay libros de los que todo mundo habla pero nadie ha leído realmente. Es fundamental, por ejemplo, leer El Quijote de Cervantes. A muchos nos traumatizaron con este libro en la escuela. A mí me lo pusieron en primero de secundaria, en el castellano original de la época. Era una auténtica tortura. Pero de adulto lo he leído tres veces y no dejo de reírme, porque nadie nos dice que es un libro cómico, lleno de humor. Se burla de un viejo loco que, tras leer demasiados libros de caballerías, sale a la calle a imitarlos y siempre termina fracasando, porque la realidad acaba aplastando sus fantasías. Ese Quijote místico y solemne que nos vende la visión anglosajona no existe: en realidad es un personaje ridículo pero entrañable, que te roba el corazón.

-

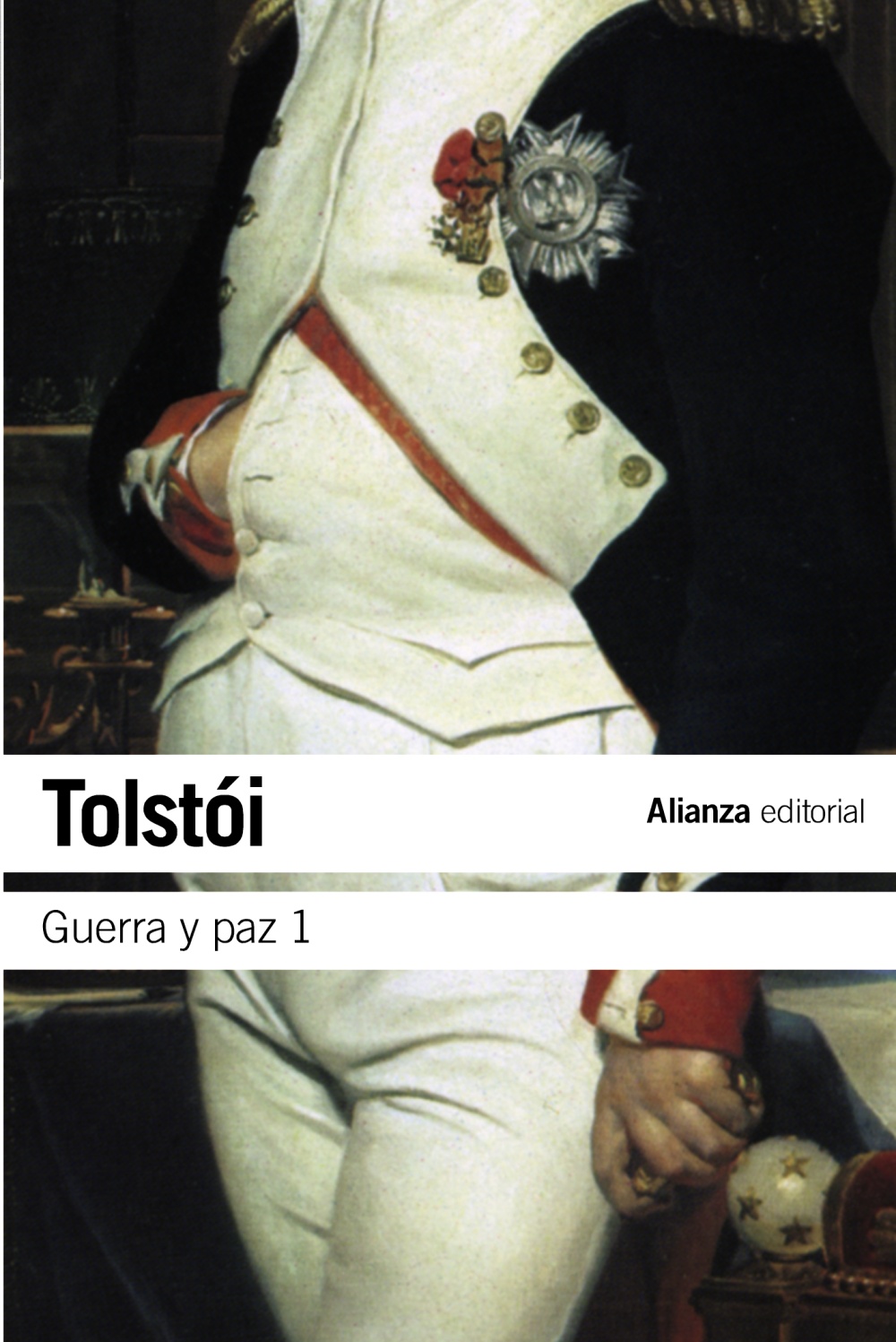

Les recomiendo encarecidamente a los autores rusos. Lean Guerra y paz de Tolstói, Crimen y Castigo de Dostoievski, cualquier obra del realismo ruso. Descubrirán retratos extraordinarios de la condición humana, a la vez profundos y divertidos. Guerra y paz comienza como una telenovela; de hecho, ¡Dostoievski inventó la telenovela! Pero cuando llega la invasión napoleónica se convierte en una épica deslumbrante.

-

No olviden a nuestros autores. Lean Pedro Páramo, de Juan Rulfo, un laberinto poblado de almas en pena donde el diablo se llama Juan Rulfo. Si prefieren cuentos, lean El Llano en Llamas. También exploren El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán o Cartucho: nuestra novela de la Revolución está lamentablemente olvidada, pero es clave para entender México.

-

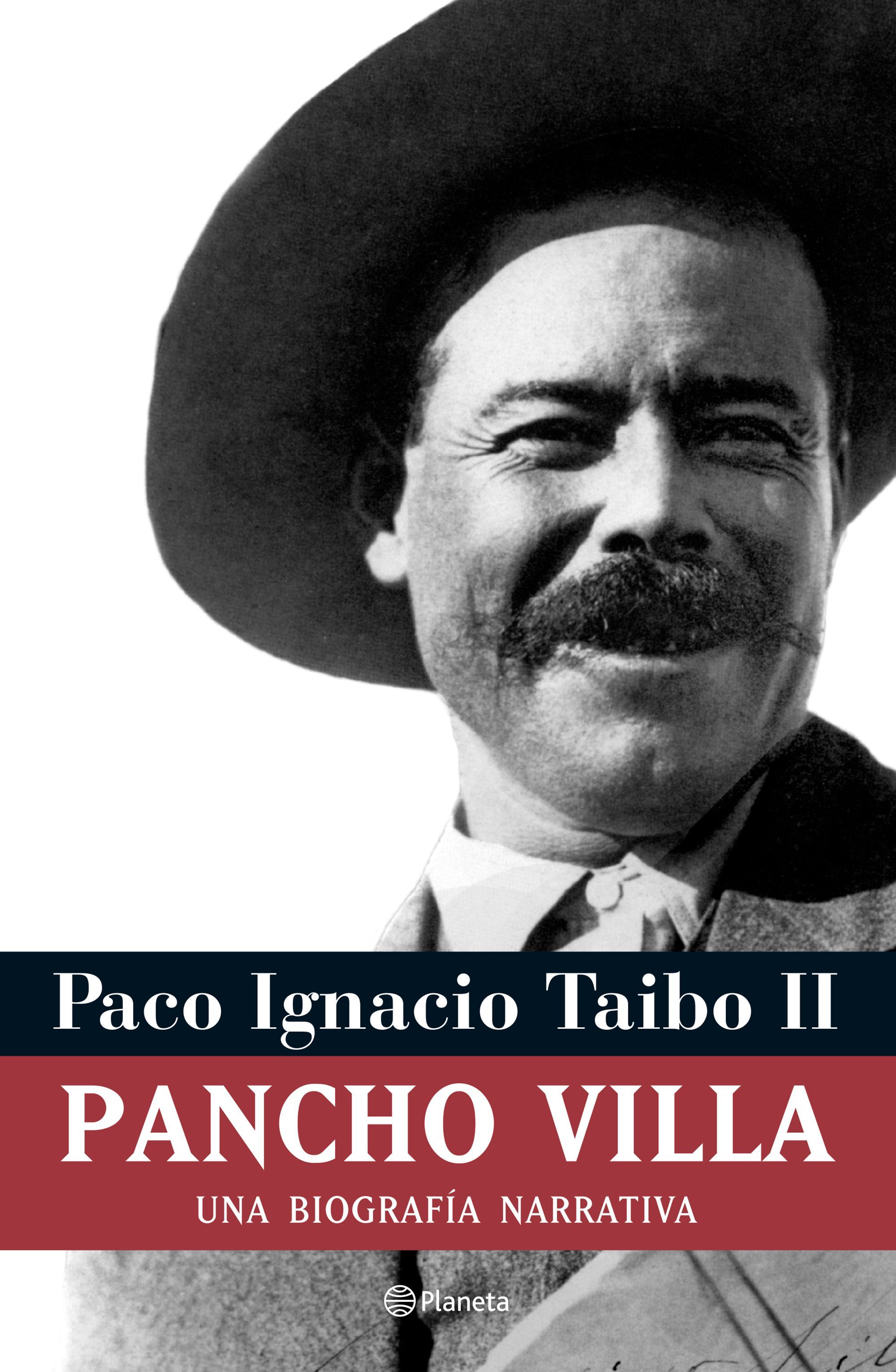

Para un enfoque más académico, Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo II es extraordinario: no es historia pura, sino un compendio de mitos villistas, porque los mitos no son mentiras, sino verdades vestidas de leyenda. Mi abuelo fue general de la División del Norte, así que como villista, lo adoro.

-

La novela histórica es una forma maravillosa de aprender. Si les interesa Roma, lean Yo, Claudio, de Robert Graves, porque todo lo que narra sucedió realmente, como la emperatriz Mesalina compitiendo con una prostituta para ver quién podía acostarse con más hombres en una noche (¡ganó con 600!). Los Reyes malditos, de Druon, es imprescindible para entender a los templarios y el cisma de Occidente. Para historia española con conexión americana, Trafalgar, de Pérez Galdós, muestra cómo la invasión napoleónica precipitó nuestra independencia.

-

No descuiden la ciencia ficción. Crónicas Marcianas o Fahrenheit 451, Un mundo feliz de Huxley y 1984, de Orwell, parecen escritos hoy: es alucinante cómo anticiparon nuestro presente. Lean, lean y lean. Cada libro es una puerta a nuevos mundos.