Andrés Neuman y los libros espléndidos de géneros diversos

El autor de "Pequeño hablante" nos comparte el asombro de su paternidad y del nacimiento de la lengua en un niño que antes fue un balbuceante bebé.

Andrés Neuman, reconocido escritor hispanoargentino, vuelve a sorprender con Pequeño hablante, una obra que refleja su habilidad para explorar la intimidad del lenguaje y las emociones humanas desde una perspectiva fresca y profundamente poética en torno a la paternidad. Además, nos recomienda libros espléndidos de géneros diversos.

Videoentrevista con Andrés Neuman

El lenguaje y su sinergia sobrenatural

En esta nueva entrevista con Librotea, Andrés Neuman comparte el asombro de las primeras experiencias de su hijo Telmo, protagonista de su libro anterior, Umbilical, con el lenguaje. Es en ese momento en el que el autor —que también es filólogo y lingüista— entiende que ha dejado de ser un bebé y se ha convertido en un niño mediante la capacidad de las palabras para transformar la percepción de su mundo... y de quienes lo rodean.

Andrés, ¿nos puedes compartir de qué trata Pequeño hablante?

Pequeño hablante es un libro que, de algún modo, completa el díptico que forman este libro y el anterior, Umbilical. Son dos libros que se leen por separado, pero que entre los dos abarcan, digamos, los tres o cuatro años iniciáticos de la vida de alguien, en este caso, de mi hijo.

Cuenta cómo se va desarrollando el vínculo entre un hombre y su hijo antes, durante y después de su nacimiento. Así como Umbilical se centraba en un terreno prácticamente tabú en términos culturales —que es cuál es la posible historia de amor entre un hombre y un bebé—, Pequeño hablante explora cuáles son los caminos que conducen al vínculo entre un padre y una criatura muy pequeña.

Más allá, digamos, de las limitaciones de la biología y, sobre todo, de nuestra educación, narra la parte verbal de ese proceso: qué ocurre con ese vínculo cuando se verbaliza, cuando se va adquiriendo la gramática. ¿Cómo influye la adquisición de lo que llamamos lengua materna en nuestros afectos, en nuestra manera de estar en el mundo, en nuestra sensibilidad? Entonces, se puede decir que es un libro sobre el nacimiento de la lengua, a propósito de la celebración del crecimiento de mi hijo, o bien, un libro sobre la crianza y sobre la relación entre un padre y una criatura pequeña a través del lenguaje y de los intercambios idiomáticos que se producen en ese vínculo.

¿Cómo fue para ti ver cómo se llenaba la mente sin contenido de un bebé con palabras? ¿Cómo hacer, como padre, que esa información sea útil para él?

Acompañar una vida nueva implica una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad, porque algo hay de página por escribir a través de los cuidados, del amor, pero también de los conflictos. Del mismo modo que no existe una página impecable, nada que empuña una mano humana puede dar un fruto inmaculado. Sería inhumano, pero también ingenuo y, además, imposible. Entonces, por todas estas razones, no se puede aspirar a eso. Tampoco sería, digamos, una crianza realista —y me atrevería a decir que útil— si no incluye lidiar con nuestros propios fantasmas, inseguridades y herencias. Aquí me parece que lo fascinante del encuentro entre esa "mente en blanco" de una criatura recién nacida y quienes la cuidan —madre, padre o su entorno afectivo— es que el primero tiene, sí, esa especie de receptividad total o fase cero de la experiencia.

Poniendo la salvedad misteriosa, hasta que la ciencia no lo desvele, en realidad, cuando nacemos ya tenemos casi un año de experiencia. Hemos habitado en nuestra madre, sentido y escuchado el mundo a través de ella. Algún día sabremos qué recuerdos se traen cuando llegamos al mundo. Mucho habría que decir si encima le agregamos la genética y la memoria genética de esa supuesta página en blanco. Pero, digamos que, al menos en la interrelación y la socialización, estamos en blanco.

Sin embargo, hemos vivido, recordado y escuchado demasiadas cosas. De manera que se da un encuentro entre alguien que, de algún modo, tiene demasiados prejuicios, con alguien que todavía no tiene ninguno. Ahí hay una especie de negociación de conocimientos e intercambio de saberes, porque mientras intentamos ofrecer la parte luminosa de nuestra experiencia —como una especie de antología de lo mejor que podemos dar a esa criatura—, al mismo tiempo tratamos de jugar a retroceder al momento en que todo es posible: todas las percepciones, los asombros y las emociones están abiertas; cuando todo el lenguaje lo tenemos por delante. Me parece que ahí se crea una sinergia un poco sobrenatural. No es solo una diferencia de edad, sino de horizontes epistemológicos y ontológicos. Es una historia de amor entre alguien que está empezando todo y alguien que quizá ha vivido demasiado.

El juego y la política

Para el autor de las novelas El viajero del siglo y Fractura, madres, padres y cuidadores recuperan, durante este proceso de vida, "cierta voluntad sagrada de jugar. Al mismo tiempo, esas pequeñas personas empiezan a absorber lo que podemos darles. Pero me parece que, más allá de tratar de entregarles lo mejor, para evitar que nuestros traumas y complejos nos apuñalen por la espalda, necesitamos aceptar que al amor —filial, maternal o paternal— también acudimos con nuestra mochila".

¿Cómo es usar la lengua como un juguete?

No soy solo una especie de papá muerto de amor, sino que también soy lingüista. Estudié Filología y siempre me fascinó el trabajo literario con las palabras y el estudio de la lingüística. Tener el nacimiento de la lengua en casa me voló la cabeza y me hizo repensar mi vínculo con la gramática, con la lengua materna y, por supuesto, mi manera de querer a otras personas, en este caso, a la persona central de mi vida: mi hijo.

Hay un espíritu lúdico de la lengua o incluso involuntariamente de vanguardia. Porque un "pequeño hablante", un hablante incipiente, es alguien que está todo el tiempo experimentando con los bordes del lenguaje y sus posibilidades. Y eso tiene que ver con la tradición poética y con la experimentación estética de esa herramienta llamada lengua. Pero la lengua, aparte de ser una especie de juguete, es también un conjunto de reglas de juego. La lengua es todo: pone un marco a la realidad, la nombra, se juega con ella, pero también fija un modo de jugar.

A mí me resultó especialmente fascinante el proceso de rebobinar un estado pregramatical y empezar a ver cómo todo ese sistema y esa estructura del idioma, que nos enseñan en la escuela y después, quizás, en la universidad —o que estudias y trabajas por tu cuenta—, se despliega de una manera bastante intuitiva. Es fascinante cómo todo, por un lado, está lleno de improvisación, ensayo y error, accidentes; pero, por otro lado, hay un sistema implícito bastante claro.

Hay una especie de proeza en el balbuceo de cualquier criatura muy pequeña, un bebé. La cantidad de veces que pronunciamos cada sílaba es impresionante. Es alucinante ver cómo toda esta conceptualización, que ni sospechamos en nuestros primeros años de vida se produce de una manera bastante ordenada. Así sucedió con mi hijo, hasta llegar, quizás, a lo que sería para mí el culmen de este proceso: la fase más conmovedora y narrativa del asunto, que son los tiempos verbales.

Al principio, vivimos en presente. Digamos que todo es "aquí y ahora". No es extraño que, cuando aprendemos una lengua, lo primero que hacemos es hablar en presente. Si observas, acompañas y cuidas a una criatura, ves hasta qué punto el presente es imperativo. La memoria todavía no está formada y el futuro no importa. Entonces, no es que conjugamos en presente: vivimos en presente. No necesitamos otros tiempos verbales para nuestra negociación con el mundo y con nuestros seres queridos.

En la medida en que podamos separar a nuestros seres queridos, recordarlos, reconocerlos, ver que salen de la escena y vuelven, reconocer los lugares, empieza el relato que necesita la conjugación en pretérito. La infancia empezaba con la posibilidad de nombrar el pasado y, por lo tanto, de afrontar lingüísticamente una pérdida: algo que estuvo y ya no está, algo que fue y ya no es, algo que no veo pero que recuerdo. De algún modo, ahí empieza un aprendizaje literario también fundamental.

¿De qué manera la paternidad es también un acto político?

Si eres madre, la sociedad te demanda que lo seas de una manera determinada, aceptable socialmente y conforme a la tradición. Así, la ortodoxia te persigue antes y después de convertirte en madre. ¿Qué mandato recibimos los hombres?

El primero es ocuparnos de otras cosas; que esto no es asunto nuestro. El mandato es: "Podrás tener hijos o no, pero en todo caso no es tu territorio, no es tu territorio esencial. Puedes entrar o salir de estas cuestiones, pero no te competen demasiado". Y, además, la biología soporta esta idea.

Pero, si le concedemos plena carta de maternidad a una madre adoptiva, por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar un padre sin gestar y sin parir? Hasta donde pueda llegar, tan lejos como podamos construir la idea socialmente hablando. Tan lejos como cualquier madre adoptiva. Es decir, poniendo poco a poco el cuerpo donde no estaba y con la oportunidad de construir el vínculo.

A los hombres no nos enseñan a ser padres. Eso siempre está fuera del foco. No nos enseñan. Es como una educación masculina que excluye los cuidados paternales. Posiblemente tampoco los recibimos. Entonces, nunca se corta esa cadena.

Pero, al mismo tiempo —y esa es como la época de transición en la que estamos, y eso lo encuentro muy interesante—, sabemos que, primero, siempre hubo excepciones. Siempre ha habido padres que han cuidado o han criado por distintas circunstancias. Pero cada vez más esos casos se están normalizando, y cada vez hay más padres más o menos involucrados con la crianza.

Sin embargo, no es un tema de conversación habitual. No es una cuestión que forme parte esencial todavía de los diálogos entre nosotros, y apenas forma parte del paisaje artístico y literario. Hay poca ficción, poca música, poca poesía, poca narrativa, poco ensayo sobre las paternidades contemporáneas.

Ahora, al publicar estos dos libritos —Umbilical y Pequeño hablante—, me he encontrado no solamente con gente de mi generación o más joven, muy conmovida y agradecida con cada libro que aparece sobre esta cuestión, que les ayuda a formar una pequeña biblioteca, una pequeña tradición de referentes al respecto. Sino que también viene gente de otras generaciones anteriores, con una especie de alivio, diciendo: "Yo esto lo viví. Yo esto lo sentí. Yo sé lo que es esto". Pero antes no se hablaba al respecto.

No se trata solamente de romper el paradigma de los usos y costumbres, sino también de romper ciertos silencios, saltar por encima de ciertos obstáculos y derrotar, por así decirlo, a cierta "policía emocional" que se encarga de reprimir emociones que son posibles en los hombres y en los padres. Entonces, hay que pensar en lo que no nos enseñaron para poder romper las cadenas.

Andrés Neuman y los libros espléndidos de géneros diversos

-

Hablando de seres anfibios que tienen más de una orilla, el ensayo de Mariano Mariano Peyrou, Oídos que no ven, es genial. Para mí, él es uno de los mejores poetas en lengua castellana de mi generación. Además, es músico y profesor de música. Tenía un libro anterior sobre teoría poética que se llama Tensión y sentido, que es de los mejores que he leído para acercarse a la poesía. Ahora repite lo mismo para quienes gustan de escuchar música y adentrarse en la melomanía sin tener que pasar por conservatorios ni cuestiones técnicas.

-

Tres maneras de decir adiós es un libro de relatos largos de Clara Obligado, quien es gran narradora y ensayista que ha publicado libros importantes sobre la experiencia migratoria y la lengua materna, frente al desarraigo. Sus cuentos tienen estructuras orgánicas e interrelacionadas en donde sus piezas se pueden leer por separado y, al leerlas en conjunto, generan otro efecto, como pasa también en El libro de los viajes equivocados. Aquí nos cuenta parte de su experiencia personal en el exilio tras el golpe de Estado en Argentina en 1976, que marcó la vida de Clara y de miles de familias. Es un libro que le tomó toda la vida escribir, realmente. Se venía murmurando subterráneamente durante toda su obra. Es, sin duda, un libro esencial.

-

La primera novela de Sara Gallardo, Enero, es fantástica. Ella fue famosa y exitosa de los años cuarenta a los sesenta en Argentina y luego vivió décadas de olvido, fue inexistente. Ahora hay una reivindicación de su obra, como la de Silvina Ocampo, pero aún no ocupa el lugar que merece. Me llevé una sorpresa monumental al leer su primera novela, que es una obra maestra. Ella tenía 26 años cuando la escribió. Habla del aborto de una chica muy joven que ha sufrido violencia sexual en el campo, en una sociedad rural. Muestra un paisaje agreste totalmente desromatizado, habla de los derechos de las mujeres, de la violencia sexual, del aborto dentro del código moral de cada familia y época. El libro tiene una belleza, una precisión y un manejo interesante de los diálogos, de la tercera persona. Es una escritora de la puta madre (nunca mejor dicho), en total plenitud en su primera novela.

-

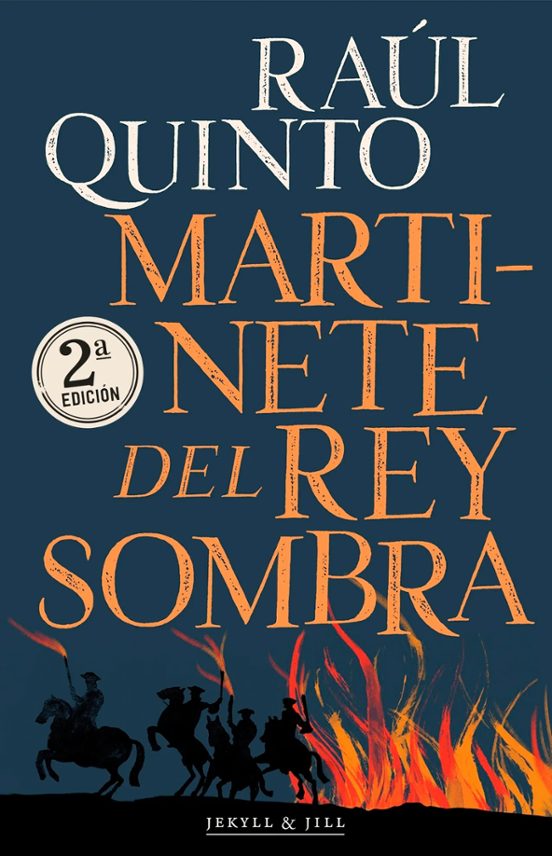

Acaba de ganar el premio nacional de literatura en España y es Raúl Quinto. con la novela Martinete del rey sombra, que narra un episodio casi olvidado de la historia española: la gran redada del pueblo gitano que se produce en la época del marqués de Ensenada, momento en la historia oficial de España prácticamente borrado. ¿Cuándo empezó la gitanofobia? ¿Qué prontuario de persecuciones hay? ¿Qué pasaba en la corte? Se trata de un libro experimental que combina el ensayo, el poema en prosa, que es ambicioso en lo estilístico, cambia de espacio, tiempo y tono continuamente. Es un libro total.

-

Una poeta que me gusta mucho es Bibiana Collado. La publica La bella Varsovia, editorial dirigida por la poeta y narradora Elena Medel, que surgió de su empeño y ahora es el sello de poesía de Anagrama. Chispitas de carne es un libro de Bibiana que aborda las experiencias emocionales y políticas de una mujer en el mundo de hoy. Celebra la felicidad conyugal, que es algo muy poco presente en la poesía; nombra los instantes de felicidad, no solo la oscuridad, el desastre y el dolor. Usa el léxico y la gramática para celebrar lo que vale la pena. En la segunda parte, están también las pérdidas, el duelo y las penas de las personas que tratan de procrear y no lo consiguen.