Elisa de Gortari recomienda libros que te marcan de por vida

"Todo lo que amamos y dejamos atrás" es la novela de ciencia ficción que la escritora mexicana presenta actualmente. Aquí nos habla al respecto.

Elisa de Gortari trasciende los límites de la ciencia ficción para explorar la memoria, el amor y la pérdida en un mundo fracturado. Con una prosa lírica que nace de su alma de poeta, la autora mexicana nos entrega una historia sobre lo que nos sostiene cuando todo lo demás desaparece: la música, la poesía y los lazos que, incluso en el colapso, nos definen. Aquí nos habla sobre todo ello, reflexiona en torno a su transición de género y recomienda libros que te marcan de por vida.

Videoentrevista con Elisa de Gortari

Una novela cybercharra

A mediados del siglo XXI, la Tierra, ahora rodeada de anillos tras un cataclismo, ha retrocedido tecnológicamente, y la reportera Grijalva emprende un viaje a Tamarindo, Veracruz, donde los niños actúan como poseídos por memorias ajenas. Lo que comienza como una investigación periodística se convierte en un descenso a los secretos de un planeta en ruinas, mientras el pasado de Grijalva —su amor por su maestra de música y el legado de su padre, una conciencia digital perdida— se entrelaza con el misterio de un presente que se desmorona.

Elisa, ¿cómo fue tu exploración de la ciencia ficción a la mexicana mediante la historia de Todo lo que amamos y dejamos atrás?

Tenía un profesor, Eloy Urrutia Ross, que decía que mi novela era cybercharra. Yo no tenía planeado publicarla y creo que eso influyó muchísimo en que trabajara con libertad. Ya después, cuando llegaron otras personas a ver lo que estaba escribiendo, me di cuenta de que era un proyecto poco normal. Y de que no todos quieren hacer esta clase de ciencia ficción en México, con personajes tan comunes, porque son gente normal que podrían ser nuestros amigos, nuestros familiares, nosotros mismos, que no tienen ninguna cosa extraordinaria, pero que les ocurren cosas extraordinarias y eso sí era algo que yo quería que ocurriera desde el principio.

¿De qué manera construiste la historia, futurista pero cercana?

Me puse varias reglas al momento de escribirla. Como quería que la Tierra tuviera anillos, que tuvieran una explicación, quería que los niños lo hicieran de una forma muy específica, como contando vidas que no son de ellos. Quería también destruir el puerto de Veracruz, era mi gran sueño de infancia, desde que era niña, decía: "Yo quiero destruir el puerto, yo quiero que desaparezca esta ciudad" (que amo, por supuesto). Y también quería reflejar muchas cosas que estaba viviendo en ese momento, terribles, malas, sin tener que mencionarlas directamente. Eso era algo muy importante para mí, que fuera como una especie de diario de lo que iba viviendo, aunque no tuviera nada que ver. Entonces, esta novela es como el diario de los malos años que tuve entonces.

¿Por qué decidiste publicarla, después de dudar al respecto?

Yo creía que ya nunca iba a publicar libros. Había tenido muy malas experiencias en mi círculo durante mi transición de género en 2017 y me convencí de que iba a tener que renunciar a publicar. Ya con el tiempo, pasé a la tutoría de novela de la UNAM con Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Urrutia Ross, eso fue en el año 2021 y me convencí de que era posible publicar el libro y nació el ímpetu de enviarlo a editoriales a ver qué pasaba. Pero yo escribí la novela en la completa ignorancia de qué iba a ocurrir con ella. Por eso también me tomé la libertad de meter, por ejemplo, a mi exesposa, que sale ahí como un personaje, y a gente de mi vida cotidiana, porque yo estaba bajo el supuesto de que nadie la iba a leer.

¿Por qué saliste de la poesía para escribir ciencia ficción?

Pues poco a poco la misma escritura me fue arrastrando a ella. Siempre me ha gustado la ciencia ficción, las historias que más me han marcado, como puede ser El viaje a la luna, de Verne, Matrix o Volver al futuro, son del género. Los escritores en México y también los lectores creen que aquí solo se puede hablar desde el realismo. Y a mí la realidad no me interesa. A mí la realidad como cuestión literaria me parece aburridísima. Como periodista vivo en ella, intento involucrarme todo lo que puedo en ella, pero como una persona que escribe novelas, a mí la realidad me parece un problema, una molestia. Entonces, tenía muy claro que mi segunda novela no sería realista, que no se preocuparía para nada en las cosas que ocurren en el país y que, por el contrario, solo perseguiría mis propias preocupaciones, como ponerle anillos a la Tierra.

¿Cuál es el papel de los niños en esta novela distópica?

La mayoría de las novelas distópicas siempre tienen dos puntos: uno es el futuro distópico horrible y el pasado que, por lo general, se suele representar como el nuestro. Yo no quería eso, y pensar en la infancia me ayudó. Tenemos la infancia de Grijalva, nuestra protagonista, pero aparecen también estas infancias del mundo que ya se perdió. Y ambas son muy diferentes a las que se viven hoy en día o a la que yo tuve. ¿Cómo podrían estos niños que no conocieron ese mundo perdido, que no entienden siquiera cómo funciona la electricidad, que no saben cómo hubiera podido funcionar un celular, tener un pequeño atisbo de lo que fue el pasado? Era un problema sobre todo de la memoria, que consideramos muy importante en nuestra sociedad. ¿Cómo comunicamos a los que vienen detrás de nosotros las cosas que han ocurrido y cómo nos han marcado? Cuando nos cuentan estas historias, nuestros padres o nuestros abuelos, ¿están diciendo fielmente cómo fue que vivieron el mundo? No tengo una respuesta para ello, por eso decidí hablar de cómo las infancias verían esto.

Cuéntanos sobre la estructura de Todo lo que amamos y dejamos atrás.

Una de las primeras cosas que surgió de la novela fue mi deseo de hablar en segunda persona. Eso era muy importante porque necesitaba poder hacer esa machincuepa gramatical, necesitaba que esa segunda persona tuviera una relevancia en la trama posteriormente y lo fui alternando con otros episodios en tercera y en primera persona, porque también me imaginaba que se iba a cansar cualquier persona que leyera 300 páginas de corrido en segunda persona. Yo solo escribo un día de la semana, los domingos porque es el único día que puedo hacerlo. Entonces, los capítulos se iban alargando según lo que podía aguantar de corrido antes de que me venciera el cansancio.

Escribir para vivir

Elisa de Gortari publicó su primer libro a los 21 años de edad, La radio en el pecho, con poemas. Después, publicó un segundo libro, El código Konami, en 2015, que es también de poemas y se reeditó en Chile en 2022, con la editorial Provincianos, de Valparaíso. "Tenía preocupaciones que podríamos decir que eran muy juveniles y que retrataba a través de la música, de los videojuegos. En 2015 publiqué una novela en la editorial Cuarto Propio, y desde entonces decidí pasarme a la narrativa", comparte.

¿Cómo es hoy en día tu relación con las palabras?

Los libros son el único lugar en donde he encontrado algo semejante al cariño y a la felicidad. Yo creo que hay cosas más importantes que la felicidad en la vida, como la paz. A veces miro para atrás y creo que he ido dando tumbos de una ciudad a otra, de unos amigos a otros, de una relación a otra, de una familia a otra. Y la única constante en todo ese periplo han sido los libros. Más específicamente, los poemas. Y aunque yo ya no publique poemas, es lo que más hay en mi vida. Todo el tiempo estoy pensando en palabras, todo el tiempo estoy pensando en poemas. Fue algo que comenzó cuando yo tenía 15 o 16 años. Compré por primera vez un libro de García Lorca y todo cambió para siempre.

¿De qué te ha servido ser periodista en tu carrera como escritora?

Es una magnífica pregunta, porque a mí no me interesa la realidad como fenómeno literario. Me interesa como periodista, pero es cierto que lo que he vivido en esta profesión, de una u otra forma se ha metido en lo que escribo. Mientras yo escribía Todo lo que amamos y dejamos atrás, me tocó ser periodista internacional y ver muchas cosas que poca gente tiene la experiencia de haber visto. Me tocó cubrir la caravana migrante de 2018 y seguirla desde Chiapas hasta Tijuana, después a California, Arizona. En ese entonces, con mi compañero reportero Esteban González de León, viajé mucho conociendo un mundo que nos era completamente ajeno. Fuimos a Honduras también a seguir los pasos de gente que habíamos conocido en Tijuana. Nos tocó cubrir la Revolución Chilena en 2019. Yo escribí muchas crónicas que todavía están publicadas en Plumas Atómicas. Decidí que no quería escribir una novela sobre lo que había visto con el tema migratorio, porque me parecía aprovecharme de la experiencia de otros. En cambio, sí me pareció muy natural imaginar qué pasaría a consecuencia del cambio climático.

¿Cómo es que la literatura te llena el corazón?

Por lo general yo empiezo por el título, y ese es el primer paso para llenar mi corazón. Es un proceso de agregar y agregar y agregar. La vida, cuando estás escribiendo un nuevo libro, se convierte en un enigma como de detectives y empiezas a leer todo lo que vives como si fuera una posible trama, misterio o crimen y empiezas a buscar pistas de lo que estás escribiendo. Es, por supuesto, una conducta paranoica, propia de esquizofrénicos, esto de estar viendo constantemente señales en la vida de lo que vas a escribir, pero al menos a mí me funciona y me gusta. Y creo que lo que más me gusta es que entonces empiezo a ver un poco la vida así y lo que ocurre fuera del libro empieza a tener sentido. Todo va a terminar escrito y eso me da una sensación agradable de estar en paz.

¿Qué ha sido lo más difícil de escribir?

Lo difícil de escribir, es vigilarse, volver sobre la página, pero nunca lo he visto como una molestia. Más bien como un reto, como un aprendizaje, un misterio. La única manera que hallé de entenderme fue escribiendo libros; es donde pongo un poco a examen mi propia vida. Tal vez eso sí me molesta a veces, porque los que escriben son un poco mercenarios de sí mismos, de su propia vida y están escarbando en sus propias experiencias o en las de las personas que tienen cerca, buscando una perla que pueda servir para tener una historia, aunque sea trágica, aunque sea dolorosa, para sacarla de las aguas y utilizarla para este collarcito que llamamos literatura y que es la unión de esas muchas perlitas que hemos ido cultivando con lo que nos duele y con lo que sufrimos. Estoy sonando muy dramática, por supuesto, pero yo siempre opino que soy una persona muy feliz, pero me tocó una vida muy triste. Entonces, tengo acceso fácil, sé nadar y sé encontrar perlas.

¿De qué manera viviste tu transición de género?

Fue una catástrofe. Una bomba atómica. Comencé mi transición de género por abril del 2017. Y fue terrible. Todo lo que podía salir mal salió mal. Entonces, perdí mucha gente, tuve problemas en todos los ámbitos de mi vida. Afortunadamente la persona que siempre estuvo ahí al pie del cañón y que me apoyó antes, durante y en cada paso del proceso fue mi expareja, Marcela Santos, que es una magnífica poeta y a quien yo voy a querer infinitamente siempre y con mucho agradecimiento por estos años. Pero la pasamos muy mal las dos por las cosas que vivíamos. Todas esas malas experiencias que tuve con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, me orillaron a creer que yo ya no iba a publicar.

Me pasó también en la música: por muchos años tuve bandas de post punk, punk, metal, y ya no volví a la música. Mientras estaba en mi transición, escribí esta novela, Todo lo que amamos y dejamos atrás. Y en buena medida por eso adquirió ese título, que proviene de una canción de punk de una banda que se llama Converge y toca hardcore. Se llama "All We Love We Leave Behind" y es una canción muy triste sobre la muerte del perro del vocalista. Es de despedida, pero también de agradecimiento por todo lo que vivieron juntos, su mascota y él. Yo decía: "Este sí es un sentimiento que tienen todos los personajes de la novela". Es esta mezcla de promesas y decepciones, promesa de cosas que nos ilusionan y cosas a las que vamos renunciando. Todo eso fue lo que metí en la licuadora emocional de la novela. Hay un capítulo, probablemente el que a mí más me gusta de toda la novela, que se llama Esperar todavía. Ahí, Grijalva empieza a transcribir música y a llevarla a la biblioteca; a cambio, la bibliotecaria le regala poemas. Yo creo que ese es el capítulo en el que más se cristalizó todo lo que yo estaba viviendo en ese entonces y, sobre todo, por ese poema de Jorge Eduardo Eielson, Verbos, en el que dice: "Esperar, esperar un amigo, esperar un tranvía, esperar un milagro, esperar todavía".

¿Te arrepientes de algo, como persona y como escritora?

No, pero hay cosas que me duelen, vinculadas a lo que he vivido como persona y como escritora. En el camino he ido descubriendo aspectos de mí y que la felicidad está sobrevalorada. Buscaba y encontré paz, aunque tuviera que renunciar, en buena medida, a la felicidad. O a la alegría, que es la versión pobre y chafa de la felicidad. Hubo gente que se murió sin dirigirme la palabra, pero yo encontré consuelo en las enseñanzas religiosas que había recibido a lo largo de la vida.

Extrañamente la doctrina católica que me enseñaron resultó muy reconfortante. No practico como tal el catolicismo, pero fue algo que en muchos momentos me salvó. La física cuántica me salvó la vida por completo. Me gusta mucho esta idea del universo determinista en que todas las cosas quedaron planeadas en el momento del Big Bang y en ese instante en que la materia estaba surgiendo de la nada y el universo era un punto supercaliente metido en un espacio de una billonésima de lo que es un punto en una página. Me parece muy reconfortante esa visión del universo de que todo lo que deba pasar va a pasar y todo lo que no deba pasar no va a ocurrir nunca. No hay vidas paralelas, no hay segundas oportunidades, no hay nada después de esta vida, no hay nada tampoco antes, y ese pensamiento tan árido para mí ha resultado muy liberador. Y es algo que sin duda ha terminado de una u otra forma en mis libros; es lo que me permite seguir con mi vida, sabiendo que todas las cosas buenas o malas que me pasen no las decidí yo, no las decidió nadie, son solo un accidente de la materia que se comporta de formas extrañas cuando se reúne.

Elisa de Gortari recomienda libros que te marcan de por vida

-

Thomas Pynchon es probablemente mi autor favorito de la existencia y aunque Vicio propio para muchos no es su mejor novela, tengo una relación muy especial con este libro. Trata de Doc Sportello, un detective hippie en los años setenta, que es visitado por su exnovia, quien le pide que le ayude a encontrar a su novio, que resulta ser un magnate con una vida truculenta que adentra a Sportello a un nuevo paradigma de la vida, el universo y todo lo demás en esta búsqueda, que incluye conspiraciones, música absurda y episodios muy cómicos, como en todos los libros de Thomas Pynchon.

-

Las metamorfosis de Ovidio uno de los grandes clásicos, al que vuelvo constantemente, porque este compendio de historias va desde el principio del universo hasta los tiempos de Ovidio y la Pax Romana. Tienen un poco de todas las cosas que vamos a atravesar en la vida, siempre entendiendo que todo es un cambio constante. La claridad con la que Ovidio, hace más de dos mil años, sabía que la vida era un cambio constante, que los cuerpos se transforman en otros cuerpos, es básico para entender las historias que nos representan.

-

Los creadores de la nueva física, de Barbara Lovett, es un libro de divulgación que narra la historia de cómo surgieron la relatividad y la física cuántica, todo a principios del siglo XX, pero además lo mezcla muy bien con la vida personal de los protagonistas. Estos físicos, que resultaban un poco hippies para la época, estaban revolucionando el mundo sin siquiera saberlo. Vamos a ver desfilar por ahí a Max Planck, quien acuñó el término cuantos; a Einstein, resolviendo la relatividad desde su oficina en la oficina de patentes en Viena. Creo que es uno de los libros más emocionantes que he leído, porque además nos demuestra que la imaginación científica no es ajena ni lejana a la imaginación artística. Transformamos el mundo con nuestra imaginación. Todas las cosas que nos rodean hoy en día tienen que ver con lo que imaginaban estos muchachos, que apenas eran unos veintañeros cuando estaban haciendo sus primeros pinitos en la física a principios del siglo XX.

-

Recomiendo Poeta en Roma, de Jorge Eduardo Eielson, que es uno de los mayores poetas que ha dado el idioma español. Pasó de escribir de una forma súper barroca y enrevesada, a hacerlo de forma limpia, cuidada, casi esquelética, muy semejante al último Beckett. Hoy en día, supongo que Luis Felipe Fabre lo admira, y con razón: Eielson escribió poemas de amor como nadie más volvió a escribir en el siglo XX. Tal vez solo Lorca y Cernuda se le comparen. Pero probablemente los mayores poemas de amor que he leído en mi vida están en este libro.

-

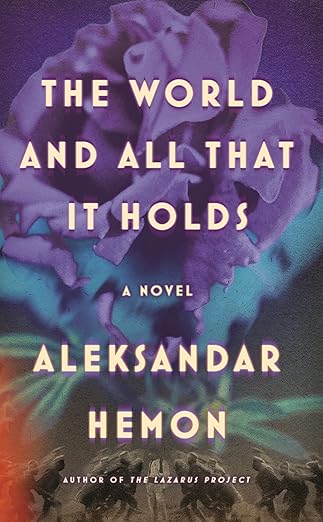

Quiero recomendar un libro en inglés: The World and All That It Holds, de Aleksandar Hemon. Es una novela que tristemente todavía no se traduce al español, pero cuyo título podría ser algo así como El mundo y todo lo que contiene. Es la historia de amor entre dos soldados bosnios durante la Primera Guerra Mundial.Están peleando la guerra y al mismo tiempo amándose como pueden, como Dios les da a entender. Es una novela triste, desoladora, que impacta tanto por el horror bélico como por las desgracias de este amor entre dos hombres que no pueden revelarse ante los demás. Creo que es una de las novelas más conmovedoras que he leído en muchos años y, de todo corazón, espero que pronto se traduzca al español. De todas maneras, hay muchas obras de Aleksandar Hemon que sí están traducidas, y algunos quizá ya estén familiarizados con su trabajo, porque ha colaborado en varios guiones con las hermanas Wachowski, las creadoras de Matrix.